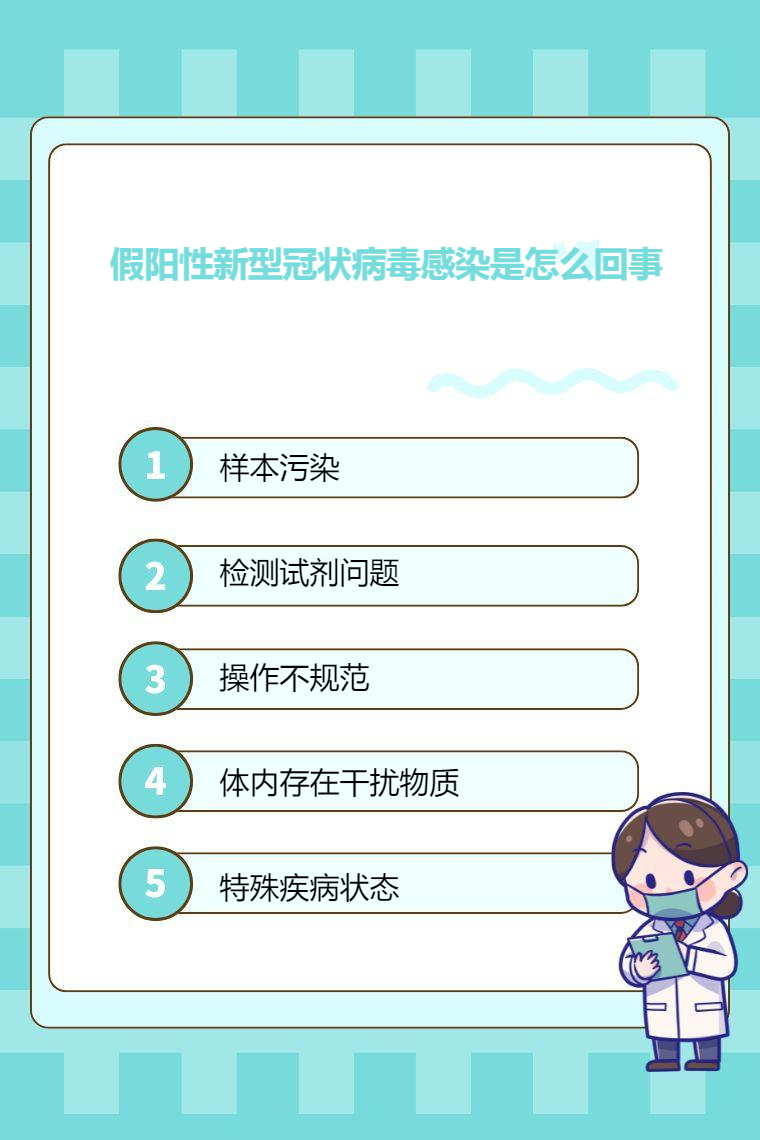

假阳性新型冠状病毒感染通常由样本污染、检测试剂问题、操作不规范、体内存在干扰物质、特殊疾病状态等情况导致。

1. 样本污染:在样本采集、运输、检测过程中,若环境清洁不到位或操作不严格,可能使样本被含有新冠病毒核酸的物质污染,比如检测实验室中存在残留的病毒核酸气溶胶,混入待检测样本,就会导致原本未感染的样本呈现阳性结果。

2. 检测试剂问题:检测试剂质量参差不齐,若试剂灵敏度、特异性不佳,可能出现假阳性。比如某些试剂在研发生产过程中,对新冠病毒核酸的识别存在偏差,将非新冠病毒核酸误判为阳性,或者试剂保存不当、过期等,也会影响检测结果准确性。

3. 操作不规范:检测人员操作不符合标准流程,如样本采集量不足、采集部位不准确、核酸提取过程中操作失误、加样量不准确等,都可能干扰检测结果,导致假阳性出现。例如咽拭子采集时未深入到正确部位,获取的细胞量不足,后续检测可能出现误判。

4. 体内存在干扰物质:人体自身存在一些物质可能干扰检测结果。如某些患者体内存在类风湿因子、异嗜性抗体等,这些物质可能与检测试剂发生非特异性结合,从而使检测结果呈现假阳性。

5. 特殊疾病状态:一些罕见疾病状态可能影响检测结果。比如某些免疫系统疾病患者,免疫系统紊乱可能导致体内细胞状态异常,在进行新冠病毒检测时,可能出现类似阳性的信号,造成假阳性结果。

进行新型冠状病毒检测时,要选择正规医疗机构和可靠检测试剂,检测过程严格遵循操作规范。若对检测结果存疑,可通过再次检测、更换检测方法或机构等方式进一步确认。