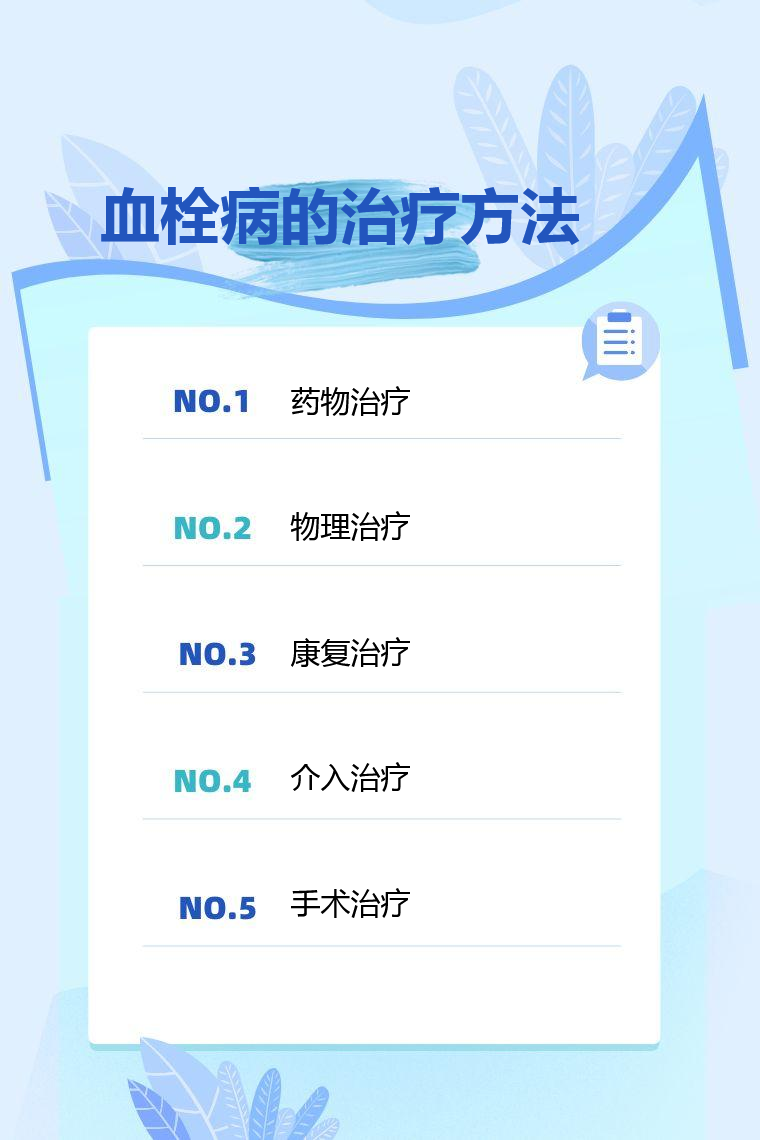

ϋκΑόιΥύΩΖύγΕό▓╗ύΨΩόΨ╣ό│Χϊ╕╗ϋοΒόεΚϋΞψύΚσό▓╗ύΨΩήΑΒύΚσύΡΗό▓╗ύΨΩήΑΒί║╖ίνΞό▓╗ύΨΩήΑΒϊ╗ΜίΖξό▓╗ύΨΩήΑΒόΚΜόεψό▓╗ύΨΩύφΚήΑΓ

1. ϋΞψύΚσό▓╗ύΨΩΎ╝γίψ╣ϊ║ΟϋκΑόιΥύΩΖόΓμϋΑΖΎ╝ΝϋΞψύΚσό▓╗ύΨΩόαψίθ║ύκΑϊ╕Φί╕╕ύΦρύγΕόΚΜόχ╡ήΑΓόΛΩίΘζϋκΑϋΞψύΚσϋΔ╜όΛΣίΙ╢ϋκΑό╢▓ίΘζίδ║ϋ┐ΘύρΜΎ╝Νώα▓όφλϋκΑόιΥϋ┐δϊ╕ΑόφξόΚσίνπΎ╝ΝόψΦίοΓίΞΟό│ΧόηΩύΚΘΎ╝ΝίχΔώΑγϋ┐ΘόΛΣίΙ╢ύ╗┤ύΦθύ┤ι K ϊ╛ζϋ╡ΨύγΕίΘζϋκΑίδιίφΡίΡΙόΙΡίΠΣόΝξϊ╜εύΦρΎ╝δίΙσϊ╝Ρό▓βύΠφύΚΘΎ╝ΝίΠψύδ┤όΟξόΛΣίΙ╢ίΘζϋκΑίδιίφΡ Xa όζξίΘΠί░ΣϋκΑόιΥί╜λόΙΡΎ╝δϋ╛╛όψΦίΛιύ╛νώΖψϋΔ╢ίδΛΎ╝ΝϋΔ╜ύΚ╣ί╝ΓόΑπώα╗όΨφίΘζϋκΑώΖ╢ύγΕό┤╗όΑπΎ╝Νϊ╗ΟϋΑΝϋ╛╛ίΙ░όΛΩίΘζόΧΙόηεΎ╝Νϊ╜┐ύΦρόΩ╢ώεΑϊ╕ξόι╝ώΒ╡ίΝ╗ία▒ύΦρϋΞψήΑΓό║╢όιΥϋΞψύΚσϋΔ╜ό║╢ϋπμί╖▓ί╜λόΙΡύγΕϋκΑόιΥΎ╝Νϊ╜┐ϋκΑύχκίΗΞώΑγΎ╝ΝίΔΠό│ρί░ΕύΦρί░┐ό┐ΑώΖ╢ήΑΒό│ρί░ΕύΦρώα┐όδ┐όβχώΖ╢ήΑΒό│ρί░ΕύΦρύΣηόδ┐όβχώΖ╢ύφΚΎ╝ΝίχΔϊ╗υϋΔ╜ό┐Αό┤╗ύ║νό║╢ώΖ╢ίΟθϋ╜υίΠαϊ╕║ύ║νό║╢ώΖ╢Ύ╝Νό║╢ϋπμύ║νύ╗┤ϋδΜύβ╜Ύ╝ΝόΒλίνΞϋκΑό╡ΒΎ╝Νϊ╜Ηό║╢όιΥό▓╗ύΨΩόεΚϊ╕ξόι╝ύγΕόΩ╢ώΩ┤ύςΩίΤΝώΑΓί║ΦϋψΒΎ╝ΝίΛκί┐ΖίερίΝ╗ύΦθόΝΘίψ╝ϊ╕Μϋ┐δϋκΝήΑΓ

2. ύΚσύΡΗό▓╗ύΨΩΎ╝γύΚσύΡΗό▓╗ύΨΩίψ╣ϋκΑόιΥύΩΖόεΚϋ╛ΖίΛσόΦ╣ίΨΕϊ╜εύΦρήΑΓώΑγϋ┐ΘύΔφόΧ╖Ύ╝ΝϋΔ╜ϊ┐Δϋ┐δί▒ΑώΔρϋκΑό╢▓ί╛ςύΟψΎ╝Νϊ╜┐ϋκΑύχκόΚσί╝ιΎ╝ΝίΛιί┐τϋκΑό╢▓ό╡ΒίΛρώΑθί║οΎ╝ΝόεΚίΛσϊ║Ού╝ΥϋπμίδιϋκΑόιΥίψ╝ϋΘ┤ύγΕί▒ΑώΔρύ╝║ϋκΑύ╝║ό░πύΛ╢ίΗ╡Ύ╝ΝίΘΠϋ╜╗ύΨ╝ύΩδίΤΝϋΓ┐ϋΔΑήΑΓόΝΚόΣσϊ╣θόεΚϊ╕Αίχγί╕χίΛσΎ╝ΝώΑΓί║ούγΕόΝΚόΣσίΠψϊ╗ξίΙ║ό┐ΑϋκΑύχκΎ╝Νϊ┐Δϋ┐δϊ╛πόΦψί╛ςύΟψύγΕί╗║ύτΜΎ╝Νϊ╕Ξϋ┐ΘόΝΚόΣσίΛδί║οίΤΝόΨ╣ί╝ΠώεΑϊ╕Υϊ╕γϊ║║ίΣαόΥΞϊ╜εΎ╝ΝώΒ┐ίΖΞίδιϊ╕Ξί╜ΥόΥΞϊ╜είψ╝ϋΘ┤ϋκΑόιΥϋΕ▒ϋΡ╜ί╝ΧίΠΣόδ┤ϊ╕ξώΘΞίΡΟόηεήΑΓό░ΦίΟΜό▓╗ύΨΩώΑγϋ┐Θίψ╣ϋΓλϊ╜ΥόΨ╜ίΛιίΣρόεθόΑπίΟΜίΛδΎ╝Νϊ┐Δϋ┐δώζβϋΕΚϋκΑό╢▓ίδηό╡ΒΎ╝ΝίΘΠί░ΣϋκΑό╢▓ύαΑό╗ηΎ╝ΝώβΞϊ╜ΟϋκΑόιΥί╜λόΙΡώμΟώβσΎ╝Νίψ╣ώλΕώα▓ίΤΝόΦ╣ίΨΕϊ╕ΜϋΓλϋκΑόιΥύΩΖόεΚύπψόηΒόΕΠϊ╣ΚήΑΓ

3. ί║╖ίνΞό▓╗ύΨΩΎ╝γί║╖ίνΞό▓╗ύΨΩίερϋκΑόιΥύΩΖόΒλίνΞώα╢όχ╡ϋΘ│ίΖ│ώΘΞϋοΒήΑΓϋ┐ΡίΛρύΨΩό│ΧϋΔ╜ίληί╝║ϋΓΝϋΓΚίΛδώΘΠΎ╝ΝόΦ╣ίΨΕϋΓλϊ╜Υϋ┐ΡίΛρίΛθϋΔ╜Ύ╝ΝόΠΡώταϋ║τϊ╜ΥύγΕίΞΠϋ░ΔόΑπίΤΝί╣│ϋκκϋΔ╜ίΛδήΑΓϊ╛ΜίοΓΎ╝Νίψ╣ϊ║ΟίδιϋΕΣώΔρϋκΑόιΥίψ╝ϋΘ┤ϋΓλϊ╜ΥίΒΠύατύγΕόΓμϋΑΖΎ╝Νϋ┐δϋκΝώΤΙίψ╣όΑπύγΕίΖ│ϋΛΓό┤╗ίΛρί║οϋχφύ╗ΔήΑΒϋΓΝίΛδϋχφύ╗ΔήΑΒόφξϋκΝϋχφύ╗ΔύφΚΎ╝ΝίΠψϊ┐Δϋ┐δύξηύ╗ΠίΛθϋΔ╜ύγΕόΒλίνΞΎ╝ΝόΠΡώταόΓμϋΑΖύΦθό┤╗ϋΘςύΡΗϋΔ╜ίΛδήΑΓϊ╜εϊ╕γύΨΩό│ΧίΙβϊ╛πώΘΞϊ║ΟόΓμϋΑΖόΩξί╕╕ύΦθό┤╗ϋΔ╜ίΛδύγΕϋχφύ╗ΔΎ╝ΝίοΓύσ┐ϋκμήΑΒό┤Ωό╝▒ήΑΒϋ┐δώμθύφΚΎ╝Νί╕χίΛσόΓμϋΑΖώΘΞόΨ░ώΑΓί║ΦύΦθό┤╗ήΑΓϋψφϋρΑί║╖ίνΞϋχφύ╗Δίψ╣ϊ║ΟίφαίερϋψφϋρΑώγεύλΞύγΕϋκΑόιΥύΩΖόΓμϋΑΖΎ╝ΝϋΔ╜ώΑγϋ┐ΘίΡΕύπΞϋχφύ╗ΔόΨ╣ό│ΧΎ╝ΝίοΓίΠΣώθ│ϋχφύ╗ΔήΑΒίΠμϋψφϋκρϋ╛╛ϋχφύ╗ΔήΑΒώαΖϋψ╗ύΡΗϋπμϋχφύ╗ΔύφΚΎ╝ΝόΦ╣ίΨΕίΖ╢ϋψφϋρΑϊ║νό╡ΒϋΔ╜ίΛδΎ╝ΝόΠΡώταύΦθό┤╗ϋ┤ρώΘΠήΑΓ

4. ϊ╗ΜίΖξό▓╗ύΨΩΎ╝γϊ╗ΜίΖξό▓╗ύΨΩόαψϊ╕ΑύπΞί╛χίΙδύγΕό▓╗ύΨΩόΨ╣ί╝ΠΎ╝Νίψ╣ϊ║ΟϋκΑόιΥύΩΖόεΚύΜυύΚ╣ϊ╝αίΛ┐ήΑΓϋκΑύχκϋΖΦίΗΖϊ╗ΜίΖξό▓╗ύΨΩΎ╝ΝίοΓύ╗ΠύγχϋκΑύχκϋΖΦίΗΖόΙΡί╜λόεψΎ╝ΝώΑγϋ┐Θί░ΗύΡΔίδΛίψ╝ύχκόΠΤίΖξύΜφύςΕόΙΨώα╗ίκηύγΕϋκΑύχκίΗΖΎ╝ΝόΚσί╝ιϋκΑύχκΎ╝ΝόΒλίνΞϋκΑό╡ΒήΑΓόΦψόη╢όνΞίΖξόεψίΙβόαψίερϋκΑύχκόΚσί╝ιίΡΟΎ╝ΝόνΞίΖξόΦψόη╢όΦψόΤΣϋκΑύχκίμΒΎ╝Νώα▓όφλϋκΑύχκίΗΞόυκύΜφύςΕήΑΓϋ┐βύπΞόΨ╣ό│ΧϋΔ╜ύ▓╛ίΘΗίε░ϊ╜εύΦρϊ║ΟύΩΖίΠαϋκΑύχκώΔρϊ╜ΞΎ╝ΝίΙδϊ╝νί░ΠήΑΒόΒλίνΞί┐τήΑΓϋ┐αόεΚίψ╝ύχκό║╢όιΥόεψΎ╝ΝώΑγϋ┐Θίψ╝ύχκί░Ηό║╢όιΥϋΞψύΚσύδ┤όΟξό│ρίΖξϋκΑόιΥώΔρϊ╜ΞΎ╝ΝόΠΡώταό║╢όιΥόΧΙόηεΎ╝ΝίΘΠί░ΣίΖρϋ║τύΦρϋΞψί╕οόζξύγΕϊ╕ΞϋΚψίΠΞί║ΦΎ╝Νί░νίΖ╢ώΑΓύΦρϊ║Οϊ╕Αϊ║δϋΞψύΚσό║╢όιΥόΧΙόηεϊ╕Ξϊ╜│όΙΨόεΚό║╢όιΥύοΒί┐ΝύγΕόΓμϋΑΖΎ╝Νϊ╜ΗόΥΞϊ╜εώεΑϊ╕Υϊ╕γίΝ╗ύΦθίερίΖ╖ίνΘόζκϊ╗╢ύγΕίΝ╗ώβλϋ┐δϋκΝήΑΓ

5. όΚΜόεψό▓╗ύΨΩΎ╝γόΚΜόεψό▓╗ύΨΩϊ╕ΑϋΙυύΦρϊ║ΟύΩΖόΔΖϋ╛Δϊ╕║ϊ╕ξώΘΞϊ╕ΦίΖ╢ϊ╗Ψό▓╗ύΨΩόΨ╣ό│ΧόΧΙόηεϊ╕Ξϊ╜│ύγΕϋκΑόιΥύΩΖόΓμϋΑΖήΑΓϋκΑόιΥίΙΘώβνόεψόαψύδ┤όΟξί░ΗϋκΑύχκίΗΖύγΕϋκΑόιΥίΠΨίΘ║Ύ╝Νϋ┐ΖώΑθόΒλίνΞϋκΑύχκώΑγύΧΖήΑΓίψ╣ϊ║Οϊ╕ΜϋΓλό╖▒ώζβϋΕΚϋκΑόιΥί╜λόΙΡΎ╝ΝϋΜξίΘ║ύΟ░ϋΓκώζΤϋΓ┐ύφΚϊ╕ξώΘΞόΔΖίΗ╡Ύ╝ΝίΠψϋΔ╜ώεΑϋοΒϋ┐δϋκΝόΚΜόεψίΠΨόιΥήΑΓϋκΑύχκόΩΒϋ╖ψύπ╗όνΞόεψίΙβόαψίερύΩΖίΠαϋκΑύχκόΩΒί╗║ύτΜϊ╕ΑόζκόΨ░ύγΕϋκΑύχκώΑγϋ╖ψΎ╝Νύ╗Χϋ┐Θώα╗ίκηώΔρϊ╜ΞΎ╝ΝόΒλίνΞϋκΑό╢▓ϊ╛δί║ΦήΑΓόψΦίοΓίΗιύΛ╢ίΛρϋΕΚόΩΒϋ╖ψύπ╗όνΞόεψΎ╝ΝύΦρϊ║Οό▓╗ύΨΩίΗιύΛ╢ίΛρϋΕΚϋκΑόιΥίψ╝ϋΘ┤ύγΕί┐ΔϋΓΝύ╝║ϋκΑήΑΓϊ╕Ξϋ┐ΘόΚΜόεψό▓╗ύΨΩώμΟώβσύδ╕ίψ╣ϋ╛ΔώταΎ╝ΝόεψίΡΟϊ╣θώεΑϋοΒίψΗίΙΘϋπΓίψθίΤΝίΡΟύ╗φό▓╗ύΨΩΎ╝ΝόΓμϋΑΖώεΑϊ╕ΟίΝ╗ύΦθίΖΖίΙΗό▓θώΑγΎ╝ΝόζΔϋκκίΙσί╝ΛίΡΟώΑΚόΜσίΡΙώΑΓύγΕό▓╗ύΨΩόΨ╣όκΙήΑΓ

ϋκΑόιΥύΩΖόΓμϋΑΖίερό▓╗ύΨΩίΡΟΎ╝ΝόΩξί╕╕ύΦθό┤╗ϊ╕φϋοΒό│ρόΕΠϊ┐ζόΝΒίΒξί║╖ύγΕύΦθό┤╗όΨ╣ί╝ΠήΑΓώξχώμθϊ╕ΛΎ╝ΝίΘΠί░ΣώταϋΕΓϋΓςήΑΒώταϋΔΗίδ║ώΗΘώμθύΚσόΣΕίΖξΎ╝ΝίνγίΡΔϋΦυϋΠεήΑΒό░┤όηεΎ╝Νϊ┐ζόΝΒίνπϊ╛┐ώΑγύΧΖήΑΓώΑΓί║οϋ┐δϋκΝϋ┐ΡίΛρΎ╝Νϊ╜ΗϋοΒώΒ┐ίΖΞϋ┐Θί║οίΛ│ύ┤ψήΑΓόΙΤύΔθώβΡώΖΤΎ╝ΝόΟπίΙ╢ίξ╜ϋκΑίΟΜήΑΒϋκΑύ│ΨήΑΒϋκΑϋΕΓύφΚίθ║ύκΑόΝΘόιΘήΑΓίΡΝόΩ╢Ύ╝ΝίΛκί┐Ζϊ╕ξόι╝όΝΚύΖπίΝ╗ύΦθύγΕία▒ίΤΡίχγόεθίνΞόθξΎ╝ΝόΝΚόΩ╢όεΞϋΞψΎ╝ΝίοΓόεΚϊ╕ΞώΑΓίΠΛόΩ╢ί░▒ίΝ╗Ύ╝Νϊ╗ξϊ╛┐όδ┤ίξ╜ίε░όΟπίΙ╢ύΩΖόΔΖΎ╝ΝώλΕώα▓ίνΞίΠΣήΑΓ