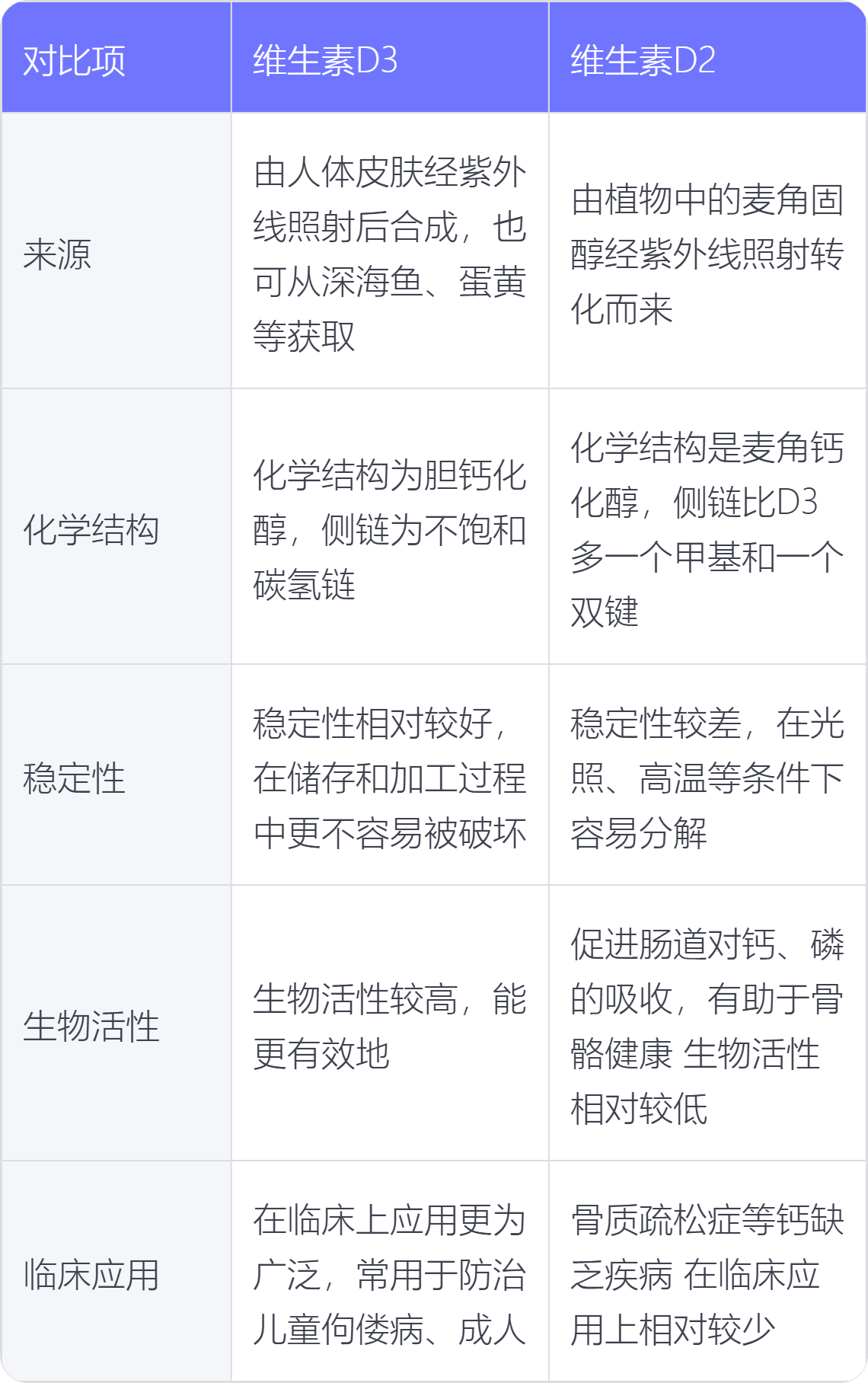

维生素 D3 和 D2 在来源、化学结构、稳定性、生物活性、临床应用等方面存在差异。

1. 来源:维生素 D3 主要由人体皮肤经紫外线照射后合成,也可从一些动物性食物如深海鱼、蛋黄中获取;维生素 D2 通常是由植物中的麦角固醇经紫外线照射转化而来,常见于一些植物性食物和酵母中。

2. 化学结构:维生素 D3 的化学结构为胆钙化醇,其侧链为不饱和碳氢链;维生素 D2 的化学结构是麦角钙化醇,侧链比 D3 多一个甲基和一个双键。

3. 稳定性:维生素 D3 的稳定性相对较好,在储存和加工过程中更不容易被破坏;维生素 D2 的稳定性较差,在光照、高温等条件下容易分解。

4. 生物活性:维生素 D3 的生物活性较高,进入人体后能更有效地促进肠道对钙、磷的吸收,有助于提高血钙和血磷的水平,促进骨骼健康;维生素 D2 的生物活性相对较低。

5. 临床应用:维生素 D3 在临床上应用更为广泛,常用于防治儿童佝偻病、成人骨质疏松症等钙缺乏相关疾病;维生素 D2 在临床应用上相对较少。

日常应适当增加户外活动,多晒太阳,以促进皮肤合成维生素 D3。饮食上可合理搭配富含维生素 D 的食物,如上述提到的深海鱼、蛋黄等。若因特殊情况需额外补充维生素 D,务必严格遵循医生的指导,选择合适的剂型和剂量,避免因补充不当对健康造成不良影响 。