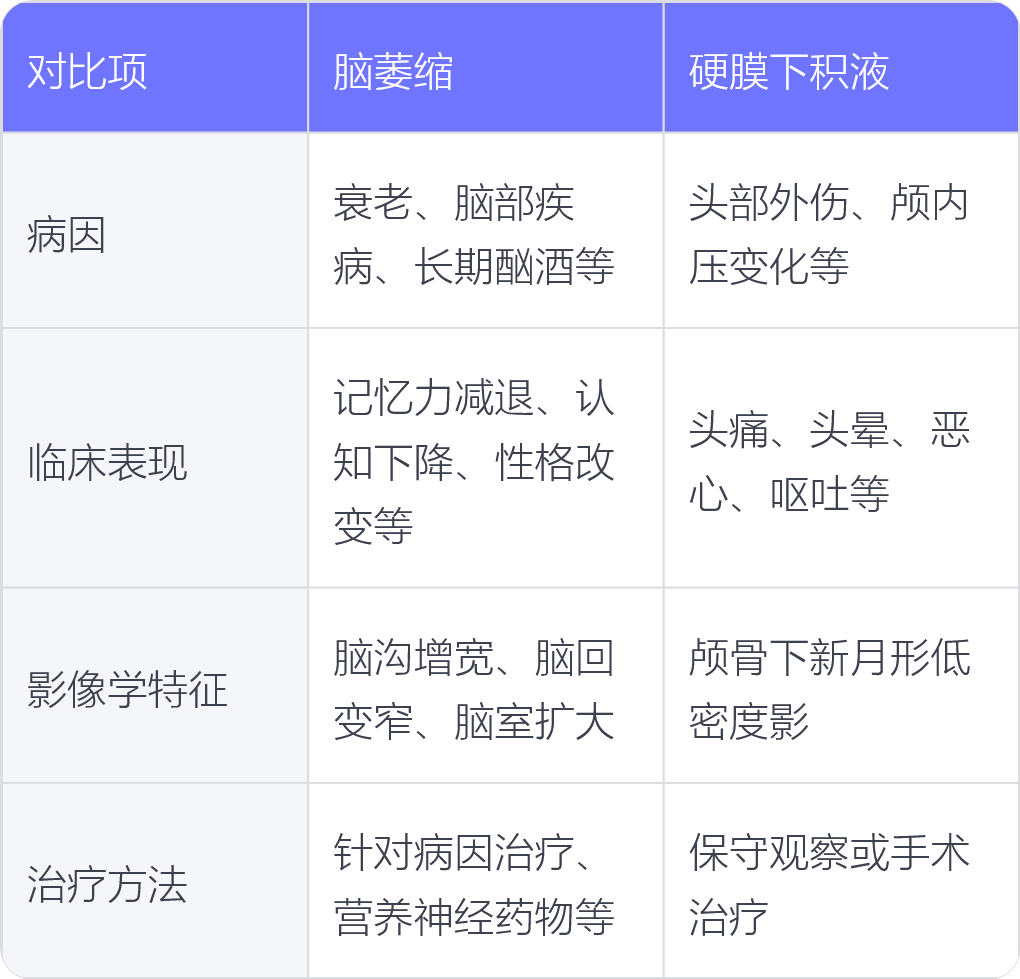

脑萎缩与硬膜下积液在病因、临床表现、影像学特征、治疗方法上存在不同。

1. 病因:脑萎缩多由衰老、脑部疾病如脑梗死、脑出血后遗症等、神经系统变性疾病如阿尔茨海默病、长期酗酒等因素导致脑组织体积缩小、神经元减少。硬膜下积液主要因头部外伤后,蛛网膜破裂,脑脊液在硬膜下腔积聚形成,也可因颅内压变化、脑脊液循环障碍等引发。

2. 临床表现:脑萎缩早期可能出现记忆力减退、认知功能下降,随着病情发展,会有性格改变、行为异常、语言障碍、肢体活动不协调等症状。硬膜下积液少量时可无明显症状,积液量增多会导致颅内压增高,出现头痛、头晕、恶心、呕吐,严重时可有意识障碍、肢体偏瘫等。

3. 影像学特征:脑萎缩在头颅CT或MRI上表现为脑沟增宽、脑回变窄、脑室系统扩大等脑组织整体萎缩的特征。硬膜下积液在影像学上显示为颅骨内板下新月形或半月形低密度影,边界清晰,密度均匀。

4. 治疗方法:脑萎缩主要是针对病因治疗,如控制基础疾病、改善认知功能等,可使用营养神经药物、康复训练等。硬膜下积液少量时可保守观察,定期复查;积液量大或有明显症状时,常需手术治疗,如钻孔引流术等。

日常要注意保持健康的生活方式,规律作息、均衡饮食、适度锻炼,积极治疗基础疾病。若出现相关症状,应及时就医,明确诊断后严格遵医嘱治疗和复查。