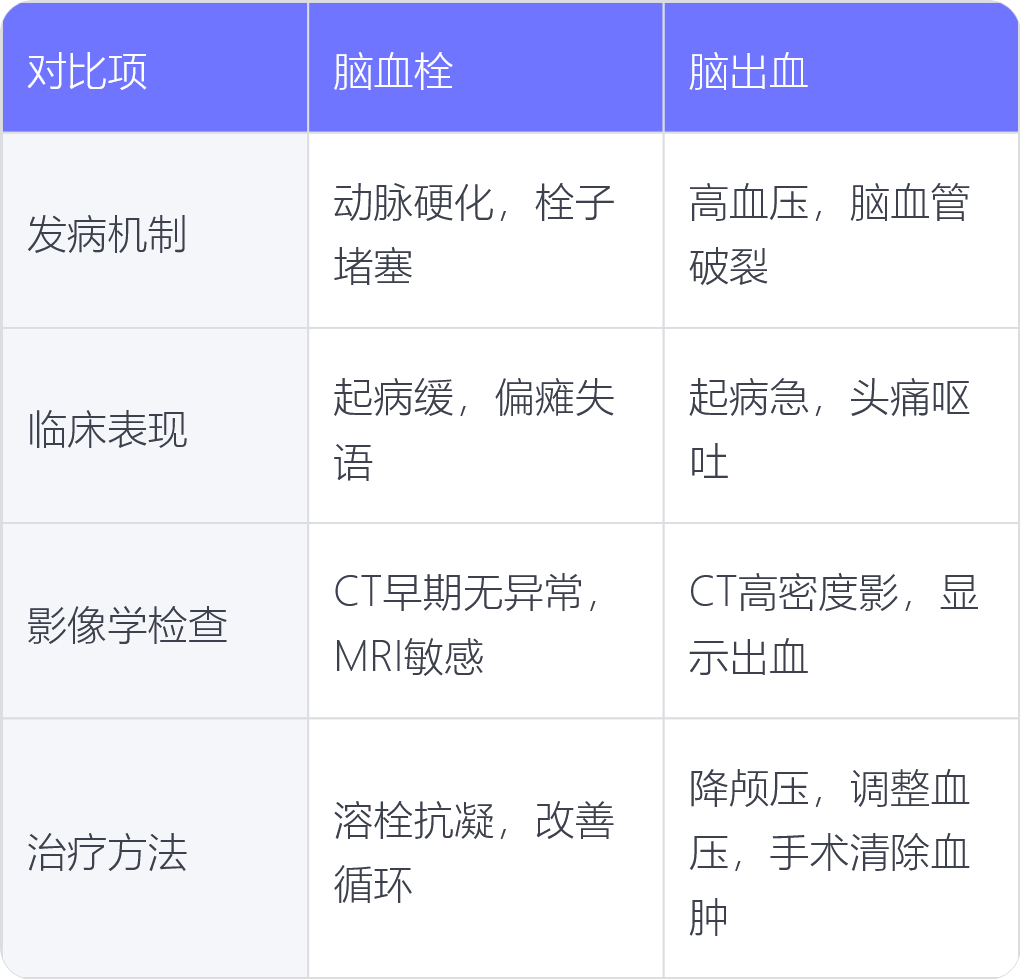

脑血栓与脑出血在发病机制、临床表现、影像学检查、治疗方法上存在不同。

1. 发病机制:脑血栓主要因脑动脉粥样硬化,血管壁增厚、管腔狭窄,血液中栓子堵塞脑血管,导致局部脑组织缺血缺氧坏死;脑出血多由高血压、脑血管畸形等原因,使脑血管破裂,血液进入周围脑组织,引发局部脑组织损伤。

2. 临床表现:脑血栓起病较缓慢,常在安静状态下发病,症状逐渐加重,可能出现偏瘫、失语、感觉障碍等;脑出血起病急骤,多在活动或情绪激动时突然发病,常伴有头痛、呕吐、意识障碍等,症状较脑血栓更严重。

3. 影像学检查:脑血栓在头颅CT上早期多无明显异常,24小时后可出现低密度影;头颅MRI对早期脑血栓诊断更敏感。脑出血在头颅CT上表现为高密度影,能清晰显示出血部位、出血量及周围脑组织情况。

4. 治疗方法:脑血栓治疗以溶栓、抗凝、改善脑循环、营养神经等为主,如符合溶栓指征,可在时间窗内进行溶栓治疗;脑出血治疗原则是安静卧床、脱水降颅压、调整血压、防止继续出血等,必要时需手术清除血肿。

日常要保持健康的生活方式,均衡饮食,适量运动,戒烟限酒,控制好血压、血糖、血脂等基础疾病指标。定期体检,及时发现潜在问题并遵医嘱治疗,降低脑血栓与脑出血发生风险。