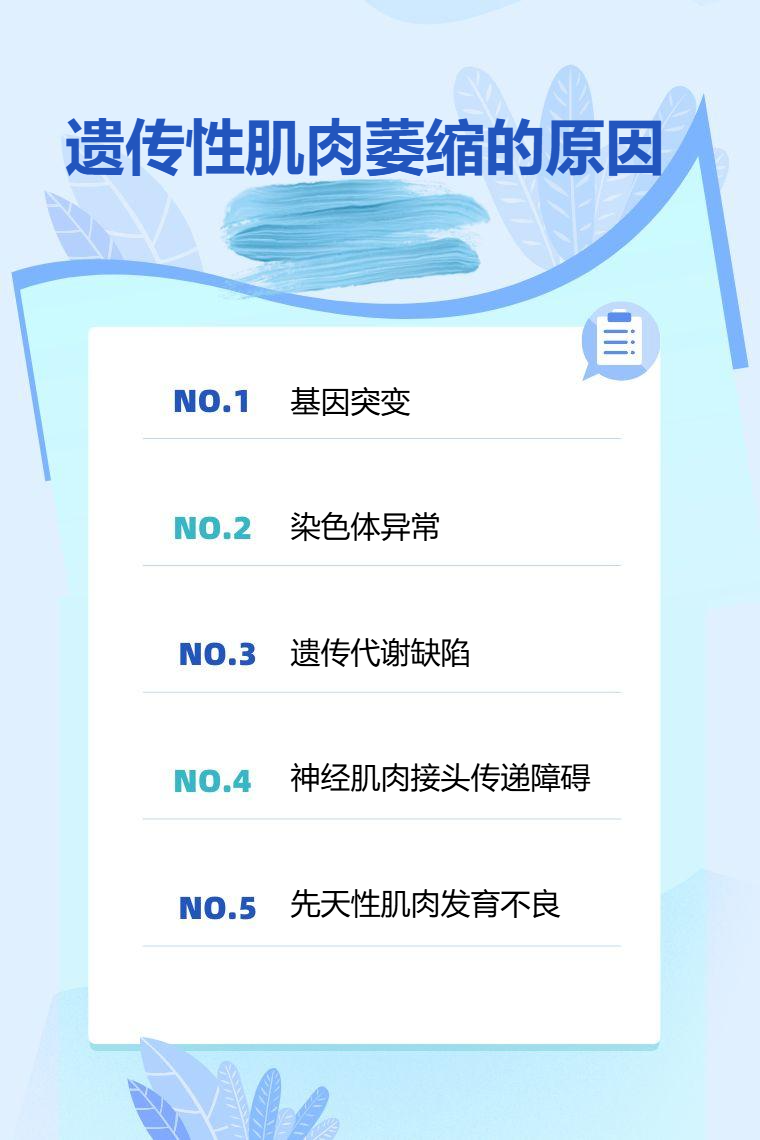

遗传性肌肉萎缩的原因包括基因突变、染色体异常、遗传代谢缺陷、神经肌肉接头传递障碍、先天性肌肉发育不良等。

1. 基因突变:是遗传性肌肉萎缩常见原因,可导致特定蛋白质合成异常或功能缺陷,影响肌肉正常结构和功能,如杜氏肌营养不良症由抗肌萎缩蛋白基因突变引起,使肌肉细胞膜稳定性破坏,引发肌肉萎缩和无力。

2. 染色体异常:染色体数目或结构改变可引发肌肉萎缩相关疾病,某些染色体缺失、重复或易位,干扰基因正常表达和调控,影响肌肉发育和维持,像一些罕见综合征伴发肌肉萎缩症状与染色体异常有关。

3. 遗传代谢缺陷:体内某些代谢途径关键酶基因缺陷,导致代谢产物堆积或重要物质缺乏,损害肌肉细胞,如脂质代谢障碍、糖原累积病等,因代谢紊乱影响肌肉能量供应和正常代谢,造成肌肉萎缩。

4. 神经肌肉接头传递障碍:神经肌肉接头处传递功能异常,使神经冲动不能有效传递给肌肉,导致肌肉不能正常收缩和维持功能,长期可致肌肉萎缩,如重症肌无力,自身抗体破坏神经肌肉接头处传递功能,引起肌肉无力和萎缩。

5. 先天性肌肉发育不良:胚胎发育过程中肌肉形成和发育异常,导致出生后肌肉结构和功能缺陷,逐渐出现肌肉萎缩,可能因基因调控异常或环境因素干扰胚胎肌肉发育,影响肌肉纤维数量、大小和分布。

日常需保持规律作息,保证充足睡眠,让肌肉得到充分休息。合理饮食,均衡营养,多摄入富含蛋白质、维生素和矿物质食物,为肌肉提供营养支持。适当进行康复锻炼,如散步、伸展运动等,延缓肌肉萎缩进程。定期就医复查,遵循医生建议调整治疗和康复方案。