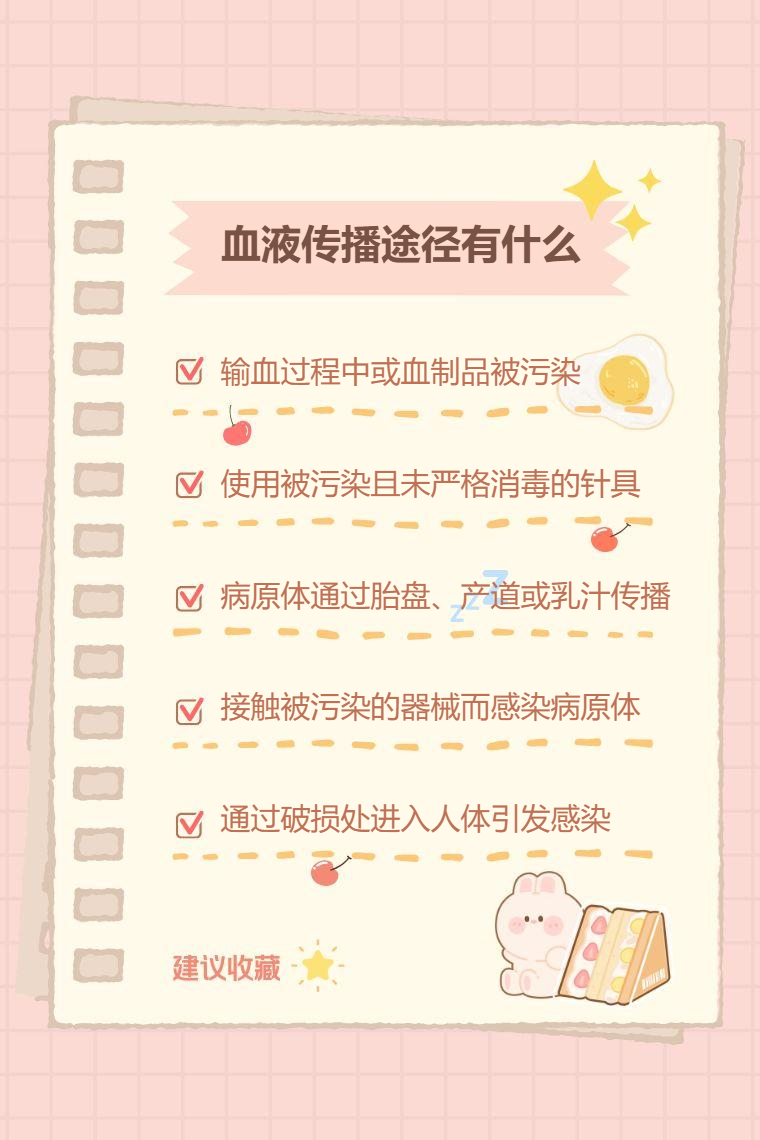

血液传播途径有输血及血制品、共用针具、母婴传播、医源性传播、破损皮肤黏膜接触等。

1. 输血及血制品:输血过程中若输入被病原体污染的血液,如含有乙肝病毒、丙肝病毒、艾滋病病毒等血液,受血者极有可能被感染。血制品在生产、储存、运输等环节若被污染,使用后也会导致病原体传播。

2. 共用针具:吸毒者共用未消毒的注射器,病原体可通过针具上残留的血液进入新的使用者体内。纹身、穿耳洞、针灸等操作时若使用了被污染且未严格消毒的针具,也存在血液传播风险。

3. 母婴传播:怀孕、分娩或哺乳过程中,若母亲感染了某些病原体,如乙肝、丙肝、艾滋病等,病原体可通过胎盘、产道或乳汁传给胎儿或新生儿。

4. 医源性传播:在医疗操作中,如手术器械消毒不彻底、牙科器械污染、血液透析设备清洁不到位等,都可能使患者在接受治疗时因接触被污染的器械而感染病原体。

5. 破损皮肤黏膜接触:皮肤或黏膜有破损时,接触到含有病原体的血液或血性分泌物,病原体可通过破损处进入人体引发感染。

日常生活中要注意避免不必要的输血和使用血制品,不与他人共用可能接触血液的私人物品,如剃须刀、牙刷等。就医时选择正规医疗机构,确保医疗器械严格消毒。若有高危行为或怀疑感染,应及时就医检查并遵医嘱治疗。