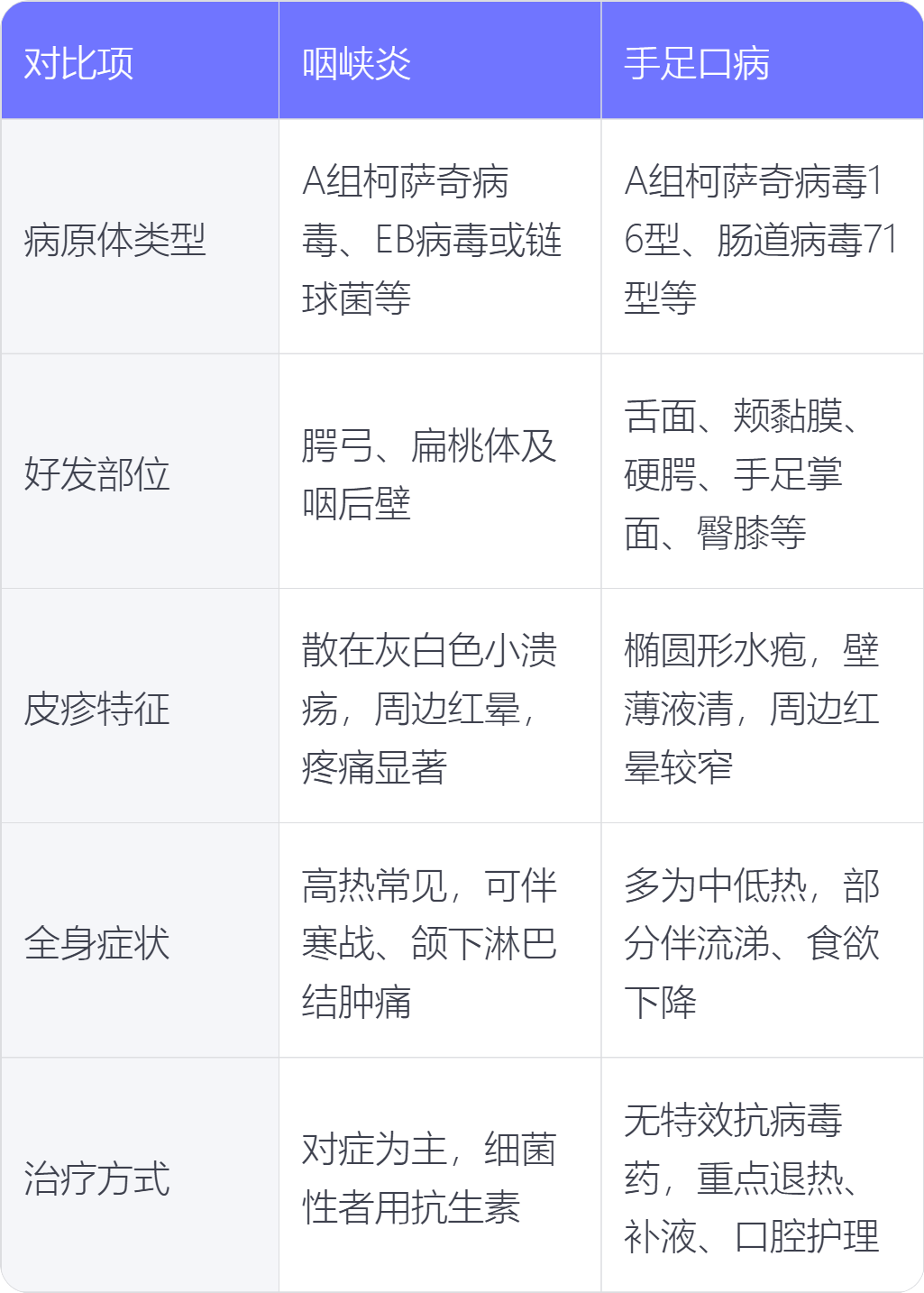

咽峡炎与手足口病在病原体类型、好发部位、皮疹特征、全身症状及治疗方式五方面存在差异。

1.病原体类型:咽峡炎多由A组柯萨奇病毒、EB病毒或链球菌引起;手足口病主要由A组柯萨奇病毒16型与肠道病毒71型等肠道病毒属成员致病,两者病原体谱重叠却不同。

2.好发部位:咽峡炎病变集中在腭弓、扁桃体及咽后壁,口腔前部极少受累;手足口病则在舌面、颊黏膜、硬腭、手足掌面、臀膝等部位出现散在疱疹,咽峡仅作为伴随区域。

3.皮疹特征:咽峡炎表现为散在灰白色小溃疡,周边红晕,直径小于5毫米,疼痛显著;手足口病皮疹呈椭圆形水疱,壁薄液清,周边红晕较窄,掌跖部水疱常位于红斑基底上,破溃后形成薄痂。

4.全身症状:咽峡炎高热常见,可伴寒战、颌下淋巴结肿痛,极少出现神经系统或循环并发症;手足口病多为中低热,部分患儿出现流涕、食欲下降,EV71型感染可迅速进展为脑干脑炎、肺水肿,病死率高于咽峡炎。

5.治疗方式:咽峡炎以对症为主,细菌性者给予青霉素类抗生素,酌情使用解热镇痛药;手足口病目前无特效抗病毒药,重点为退热、补液、口腔护理,重症病例需入住PICU给予机械通气、血管活性药物及静脉用丙种球蛋白等综合支持。

保持双手清洁、避免共用毛巾奶嘴、定期通风换气可减少交叉感染。患儿应居家观察至体温正常、皮疹结痂,饮食以温凉流质为主,避免酸辣刺激。若出现持续高热、肢体抖动、呼吸急促或精神差,应立即就医并遵从专业医师评估与处理。