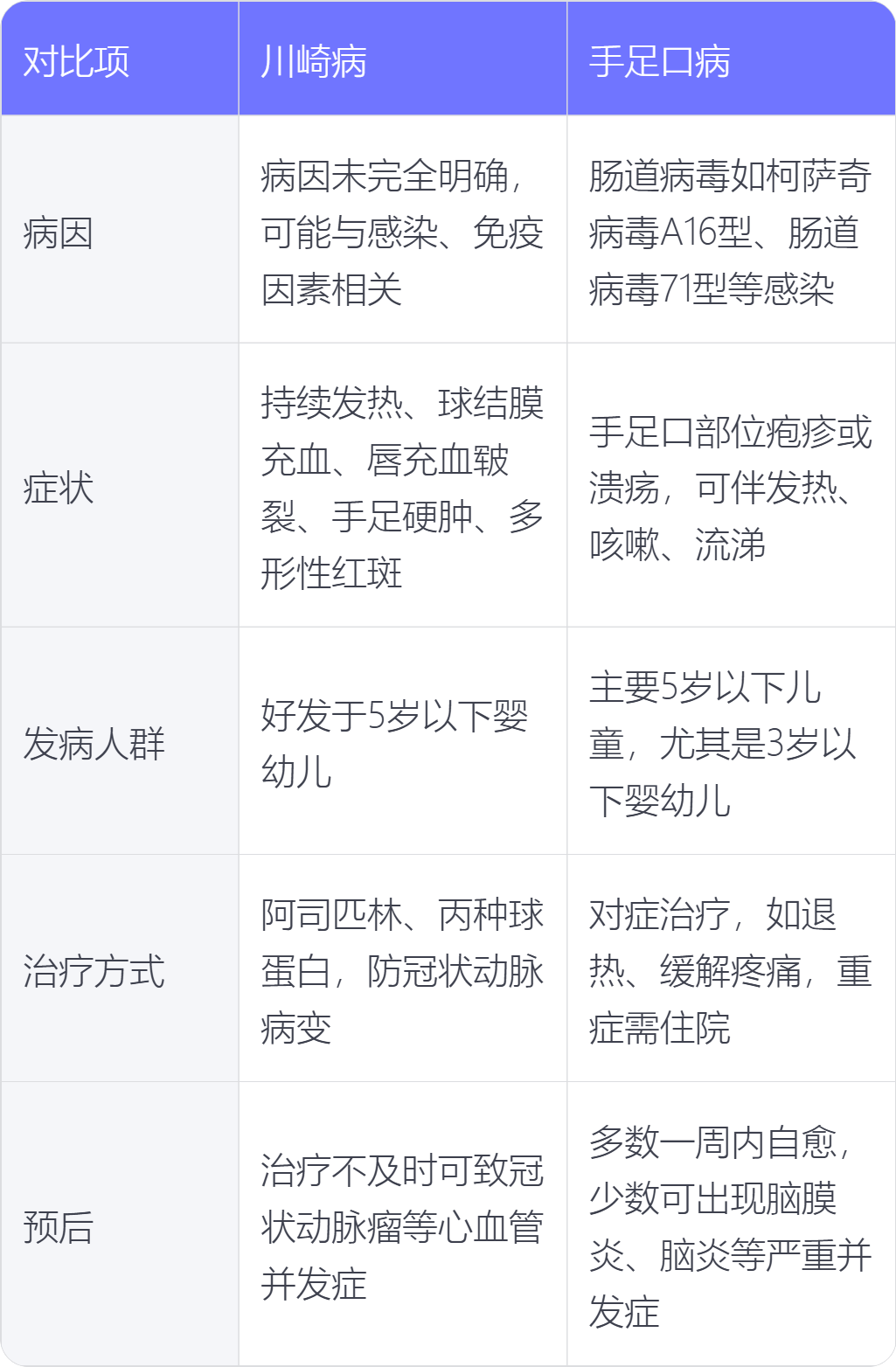

川崎病与手足口病在病因、症状、发病人群、治疗方式、预后方面存在不同。

1.病因:川崎病病因尚未完全明确,可能与感染、免疫因素等有关;手足口病由肠道病毒引起,如柯萨奇病毒A16型、肠道病毒71型等。

2.症状:川崎病表现为持续发热5天以上,伴有双侧球结膜充血、唇充血皲裂、口腔黏膜弥漫充血、杨梅舌、手足硬性水肿、多形性红斑或猩红热样皮疹等;手足口病主要症状是手、足、口等部位出现散在疱疹或溃疡,可伴有发热、咳嗽、流涕等症状。

3.发病人群:川崎病好发于5岁以下婴幼儿;手足口病主要发生在5岁以下儿童,尤其是3岁以下婴幼儿。

4.治疗方式:川崎病主要采用阿司匹林、丙种球蛋白等药物治疗,以防止冠状动脉病变;手足口病多为对症治疗,如退热、缓解口腔疼痛等,病情严重时需住院治疗。

5.预后:川崎病若治疗不及时,可能引发冠状动脉瘤等心血管并发症;手足口病多数患者预后良好,一般一周内可自愈,少数患者可能出现脑膜炎、脑炎等严重并发症。

日常需注意保持良好的个人卫生习惯,勤洗手,定期对玩具、餐具等物品消毒。居住环境要保持清洁、通风。若孩子出现相关症状,应及时就医,严格遵医嘱治疗和护理,定期复查,以便及时发现问题并处理。