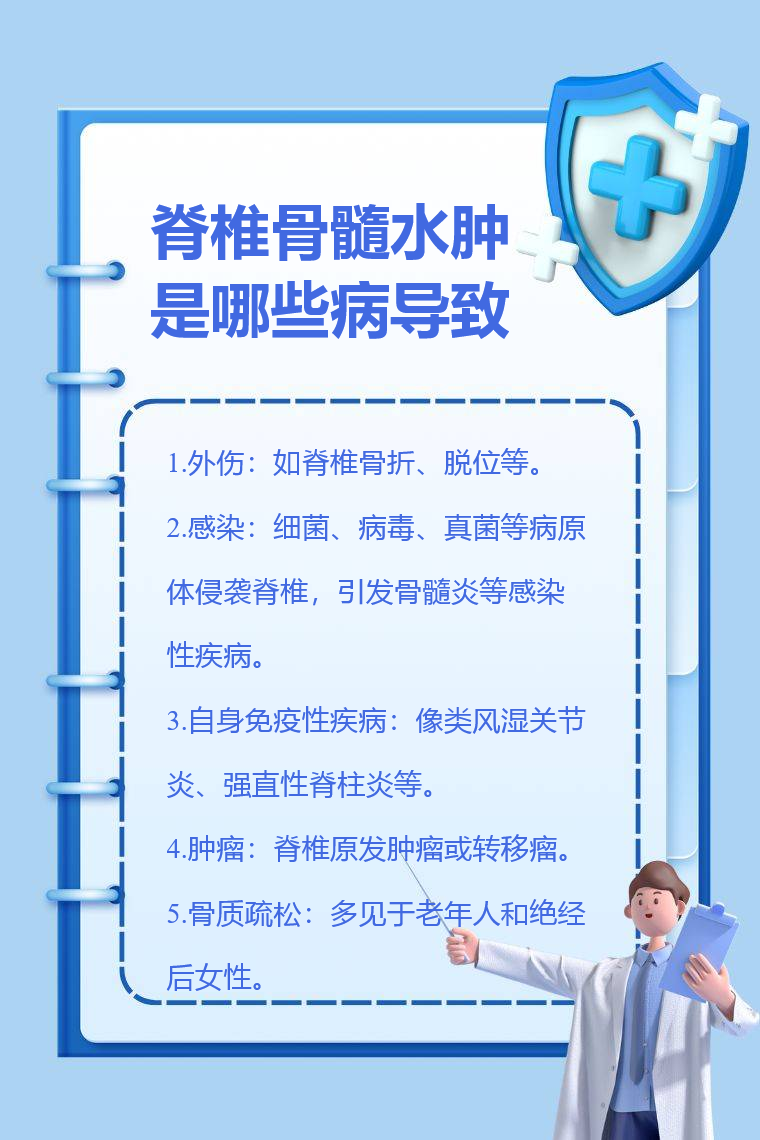

脊椎骨髓水肿可由外伤、感染、自身免疫性疾病、肿瘤、骨质疏松等导致。

1.外伤:如脊椎骨折、脱位等,外力作用致使脊椎结构破坏,局部血管破裂、组织损伤,引发炎症反应,进而出现骨髓水肿。常见于高处坠落伤、交通事故伤等,受伤后骨髓内的细胞和血管受到冲击,机体启动自我修复机制,伴随炎性因子释放,导致骨髓水肿。

2.感染:细菌、病毒、真菌等病原体侵袭脊椎,引发骨髓炎等感染性疾病。病原体在骨髓内繁殖,刺激免疫系统,炎症反应促使血管通透性增加,液体渗出到骨髓组织,造成骨髓水肿。例如结核杆菌感染引起的脊柱结核,会逐渐破坏骨质并引发骨髓水肿。

3.自身免疫性疾病:像类风湿关节炎、强直性脊柱炎等,自身免疫系统错误攻击脊椎关节及周围组织,炎症累及骨髓,导致骨髓水肿。免疫系统紊乱,产生的自身抗体攻击自身组织,引发炎症,影响骨髓正常代谢和血液循环,出现水肿现象。

4.肿瘤:脊椎原发肿瘤或转移瘤,肿瘤细胞生长会压迫周围组织、破坏骨质,影响骨髓的血液供应和代谢,导致骨髓水肿。肿瘤细胞释放的细胞因子也会引发局部炎症反应,促使水肿形成。

5.骨质疏松:多见于老年人和绝经后女性,骨量减少、骨质结构破坏,骨的微结构受损,容易发生微骨折,进而引起骨髓的应激反应,出现骨髓水肿。

出现脊椎骨髓水肿后,应注意休息,避免脊椎过度受力和劳累。日常活动中保持正确姿势,防止加重损伤。同时,需严格按照医生的诊断和治疗方案进行治疗,按时服药、定期复查,以便及时了解病情变化并调整治疗措施。