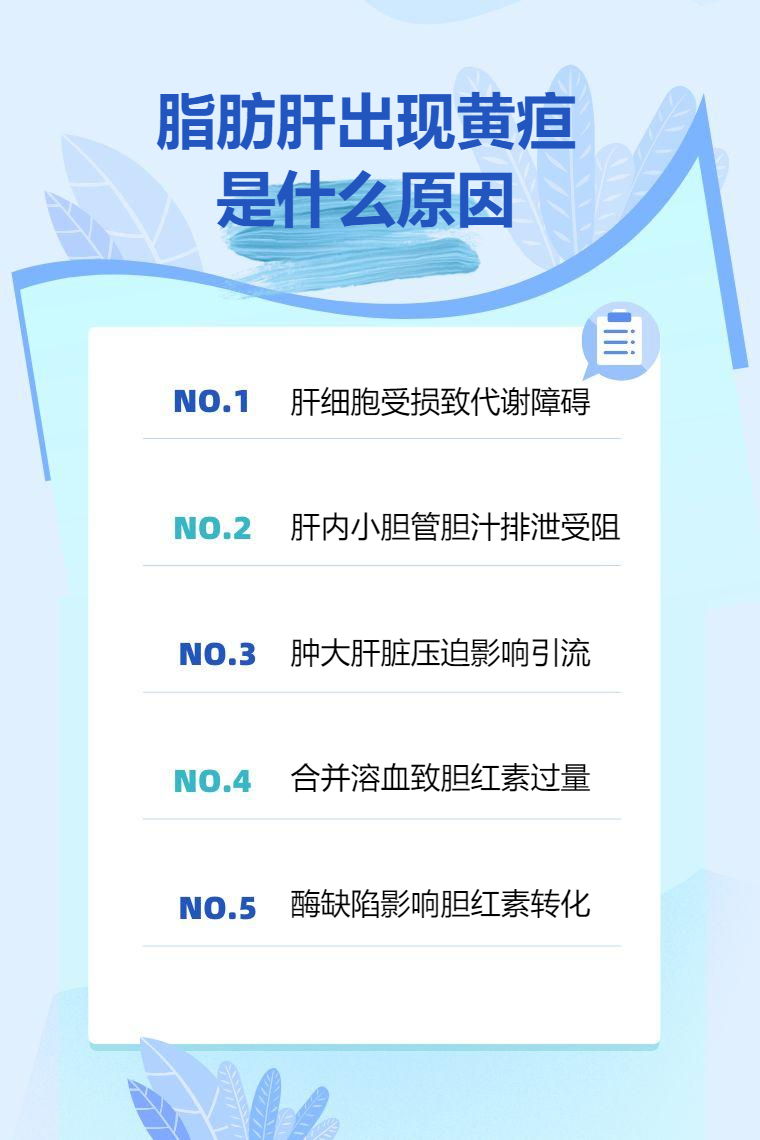

脂肪肝出现黄疸的原因包括肝细胞损伤、肝内胆汁淤积、胆管受压、溶血性贫血、遗传性胆红素代谢异常等。

1. 肝细胞损伤:脂肪肝时,脂肪在肝细胞内过度堆积,可导致肝细胞发生变性、坏死,肝功能受损,使得肝细胞摄取、结合和排泄胆红素的能力下降,血液中胆红素水平升高,进而出现黄疸。长期大量饮酒、肥胖、糖尿病等因素都可能加重肝细胞损伤,促使黄疸出现。

2. 肝内胆汁淤积:脂肪肝可引起肝脏内的小胆管受损或胆汁排泄通路不畅,导致胆汁在肝内淤积。胆汁中的胆红素反流入血,引发黄疸。某些药物、自身免疫性疾病等可能诱发肝内胆汁淤积,增加黄疸发生风险。

3. 胆管受压:如果脂肪肝患者同时存在肝脏肿大,肿大的肝脏可能压迫肝内外胆管,阻碍胆汁正常排出,胆汁反流进入血液,引起黄疸。肝内占位性病变等也可能压迫胆管导致类似情况。

4. 溶血性贫血:虽然相对少见,但当脂肪肝患者合并溶血性贫血时,红细胞大量破坏,释放出的血红蛋白经过代谢生成大量胆红素,超过了肝脏的代谢能力,从而使血液中胆红素升高,出现黄疸。

5. 遗传性胆红素代谢异常:一些遗传性疾病可导致胆红素代谢相关酶的缺陷,即使是轻度脂肪肝,也可能因胆红素代谢障碍而出现黄疸。这类情况较为罕见,通常有家族遗传病史。

日常应保持健康的生活方式,合理饮食,避免高脂高糖食物,适当进行体育锻炼,控制体重。定期体检,监测肝功能等指标。若出现黄疸等异常症状,需及时就医,明确病因并遵医嘱进行规范治疗。