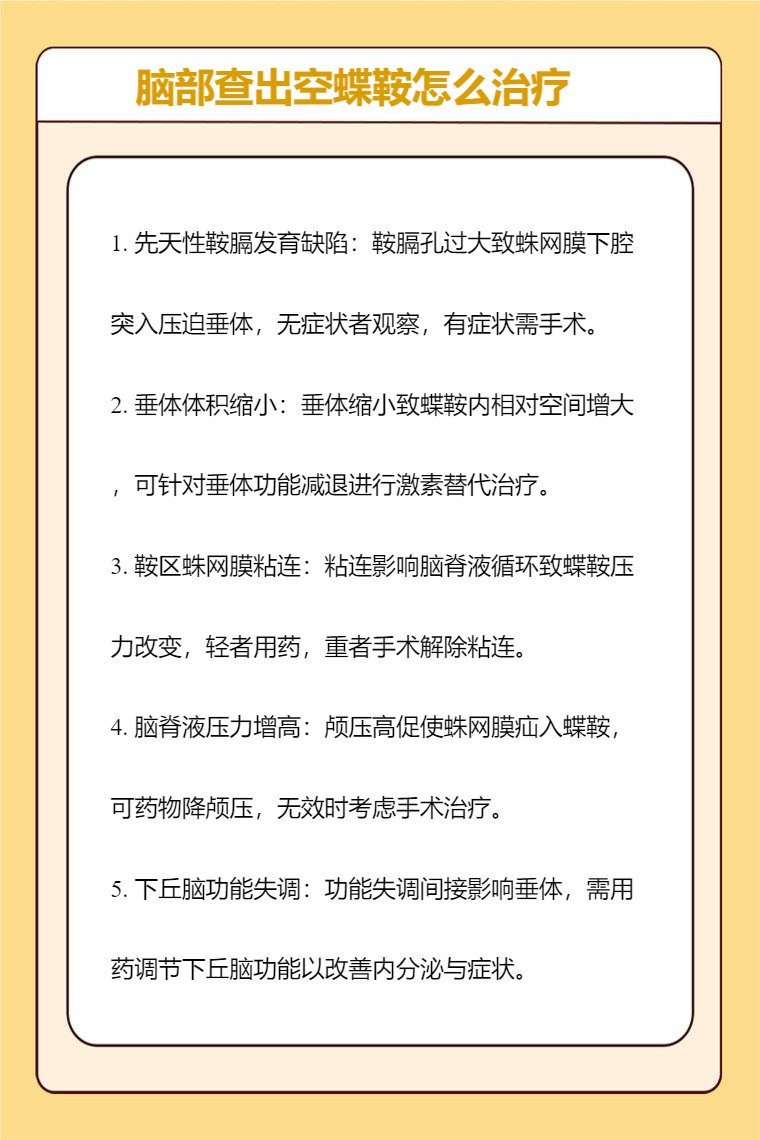

脑部查出空蝶鞍可能是先天性鞍膈发育缺陷、垂体体积缩小、鞍区蛛网膜粘连、脑脊液压力增高、下丘脑功能失调等因素,需要针对病因治疗,可采取的方法有药物治疗、手术治疗等。

1. 先天性鞍膈发育缺陷:先天性鞍膈发育缺陷致使鞍膈孔较大,蛛网膜下腔可突入蝶鞍内,压迫垂体组织。若无症状,通常无需特殊处理,定期复查观察即可;若出现头痛、视力障碍等症状,可考虑手术修复鞍膈,重建正常解剖结构,缓解对垂体及周围组织的压迫。

2. 垂体体积缩小:多种原因导致垂体体积缩小,使蝶鞍内空间相对增大形成空蝶鞍。对于因垂体功能减退引起的,可遵医嘱使用左甲状腺素钠片、氢化可的松片、醋酸泼尼松龙片进行替代治疗,补充相应激素,维持体内激素平衡,改善因垂体功能减退引发的一系列症状。

3. 鞍区蛛网膜粘连:鞍区蛛网膜发生粘连,影响脑脊液正常循环,导致蝶鞍内压力改变形成空蝶鞍。症状较轻时,可通过药物治疗,如遵医嘱使用甲钴胺片营养神经、布洛芬胶囊止痛、血塞通软胶囊改善局部血液循环;若粘连严重,出现明显神经受压症状,则需手术解除粘连。

4. 脑脊液压力增高:各种原因引起脑脊液压力增高,促使蛛网膜下腔经鞍膈孔疝入蝶鞍。可先采取保守治疗,如遵医嘱使用乙酰唑胺片减少脑脊液生成、氢氯噻嗪片利尿降低颅内压、甘露醇注射液脱水降颅压;若保守治疗无效,可考虑手术降低脑脊液压力。

5. 下丘脑功能失调:下丘脑功能失调影响垂体功能,间接导致空蝶鞍形成。可通过药物调节下丘脑功能,如遵医嘱使用溴隐亭片调节多巴胺分泌、卡麦角林胶囊改善垂体功能、曲普瑞林注射液调节内分泌轴,改善下丘脑功能失调状况,进而缓解空蝶鞍相关症状。

日常要保持规律作息,避免熬夜和过度劳累,防止情绪大幅波动,戒烟限酒,适当进行舒缓运动如散步、太极拳等,定期前往医院复查脑部影像学检查及相关激素水平,以便及时了解病情变化并调整治疗方案 。