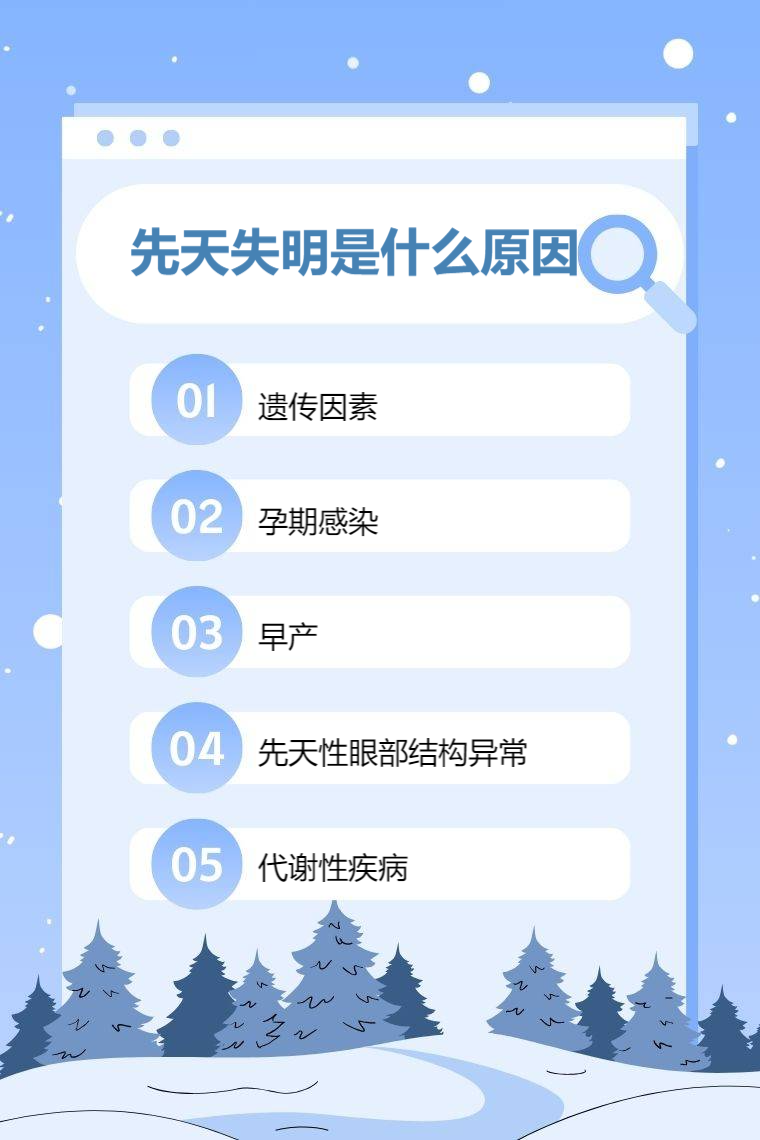

先天失明的常见原因包括遗传因素、孕期感染、早产、先天性眼部结构异常、代谢性疾病等。

1. 遗传因素:遗传因素在先天失明中占据重要比例。许多遗传性眼病可导致先天性视力丧失,如视网膜色素变性、先天性白内障、先天性青光眼等。这些疾病可能通过常染色体显性、隐性或性连锁遗传方式传递,使得后代在出生时或出生后不久就出现视力问题。基因的突变或异常组合,影响了眼部正常结构和功能的发育,最终导致失明。

2. 孕期感染:孕期母亲若受到某些病原体感染,可能对胎儿眼部发育造成严重影响。例如,风疹病毒感染,在怀孕早期感染风疹,病毒可通过胎盘感染胎儿,引起先天性风疹综合征,眼部表现为白内障、视网膜病变等,进而导致失明。巨细胞病毒、弓形虫等感染,也可能侵犯胎儿眼部组织,干扰其正常发育进程,引发失明。

3. 早产:早产的新生儿由于各器官发育尚未成熟,眼部结构和功能也不例外。早产可能导致视网膜发育不全,尤其是极低体重早产儿,视网膜血管容易出现异常增生、纤维组织形成等情况,严重时可导致视网膜脱离,最终造成失明。同时,早产还可能伴随其他眼部问题,如晶状体后纤维增生症等,增加失明风险。

4. 先天性眼部结构异常:先天性眼部结构异常也是导致先天失明的原因之一。如先天性无眼球或小眼球,眼球在胚胎发育过程中未能正常形成或发育不全。还有角膜混浊、虹膜缺损、脉络膜缺损等眼部结构异常,这些问题会影响光线正常的进入和聚焦,以及视网膜对图像的感知和传导,从而导致视力障碍甚至失明。

5. 代谢性疾病:某些代谢性疾病可影响胎儿眼部发育导致先天失明。例如,半乳糖血症患者由于体内缺乏代谢半乳糖的关键酶,使得半乳糖及其代谢产物在体内蓄积,损害包括眼部在内的多个器官组织,引起白内障等眼部病变,最终导致失明。另外,一些先天性氨基酸代谢紊乱疾病,也可能对眼部神经和组织产生毒性作用,影响视力发育。

日常生活中,对于有先天失明风险的人群,应做好婚前、孕前检查,排查遗传疾病风险。孕期女性要注意预防感染,保持良好生活习惯和营养均衡。对于已出生的患儿,需定期进行眼部检查,早发现问题并积极配合医生治疗,尽可能改善视力状况。