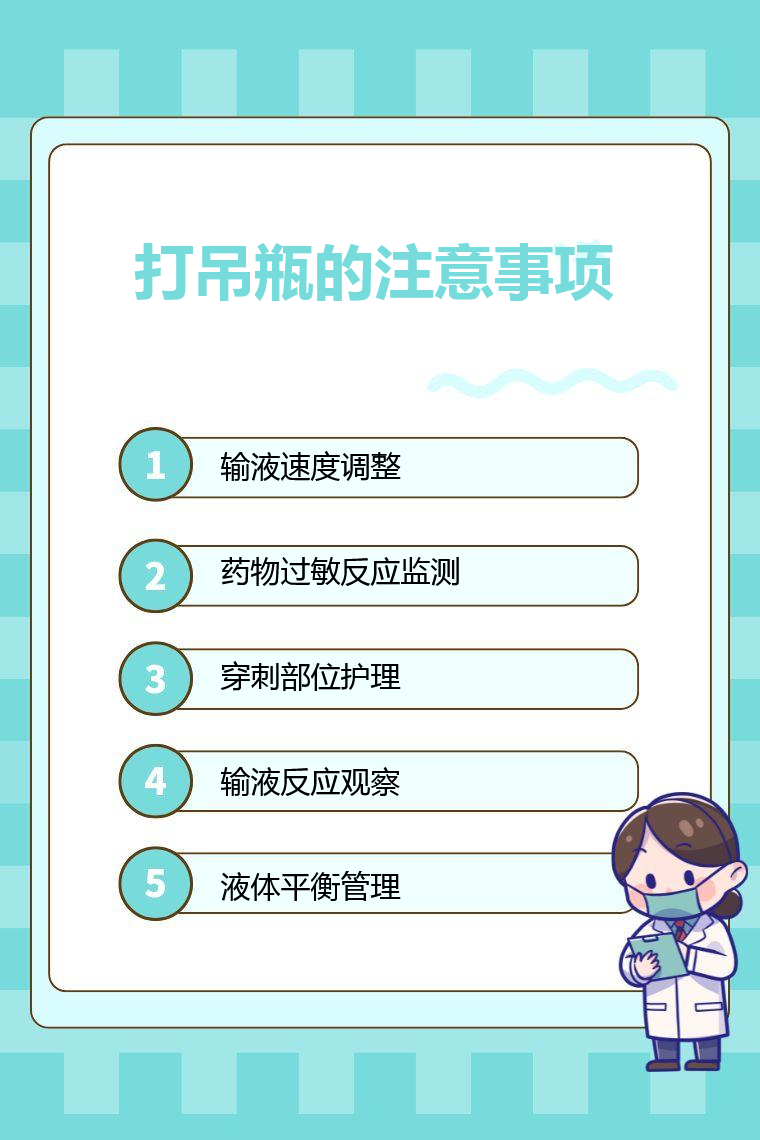

打吊瓶时需重点关注输液速度调整、药物过敏反应监测、穿刺部位护理、输液反应观察、液体平衡管理等事项,以确保治疗安全有效。

1. 输液速度调整:根据患者年龄、病情、药物性质及医嘱精准调节滴速,过快可能引发心衰或肺水肿,过慢则影响疗效,调节后避免随意触碰调速器。

2. 药物过敏反应监测:使用青霉素、头孢类等易过敏药物前需确认皮试结果,输液全程观察皮肤红疹、瘙痒、呼吸困难等症状,备好肾上腺素等急救药品。

3. 穿刺部位护理:保持针头周围皮肤清洁干燥,避免肢体过度活动导致针头移位,出现肿胀、疼痛或渗液需立即通知护士处理,每日更换敷料预防感染。

4. 输液反应观察:发热、寒战、头痛等全身反应可能与致热原污染或药物特性相关,轻者减慢滴速或暂停输液,重者需使用抗组胺药或糖皮质激素。

5. 液体平衡管理:慢性心衰、肾病患者需严格控制输液总量,记录24小时出入量,避免体液潴留加重脏器负担,必要时使用利尿剂辅助代谢。

打吊瓶过程中需时刻关注自身感受并配合医护人员要求,如出现头晕、胸闷等异常症状应及时反馈。输液前后注意手部卫生,避免触碰输液管接口或调节阀门。特殊人群如孕妇、婴幼儿需在独立区域输液以便重点监护。治疗期间保持情绪稳定,避免因紧张导致血管收缩影响穿刺成功率。完成输液后按压针眼5分钟以上,24小时内减少穿刺侧手臂负重。严格遵医嘱复查相关指标,不可自行调整输液频次或药物种类,合并其他疾病时需主动告知医生。