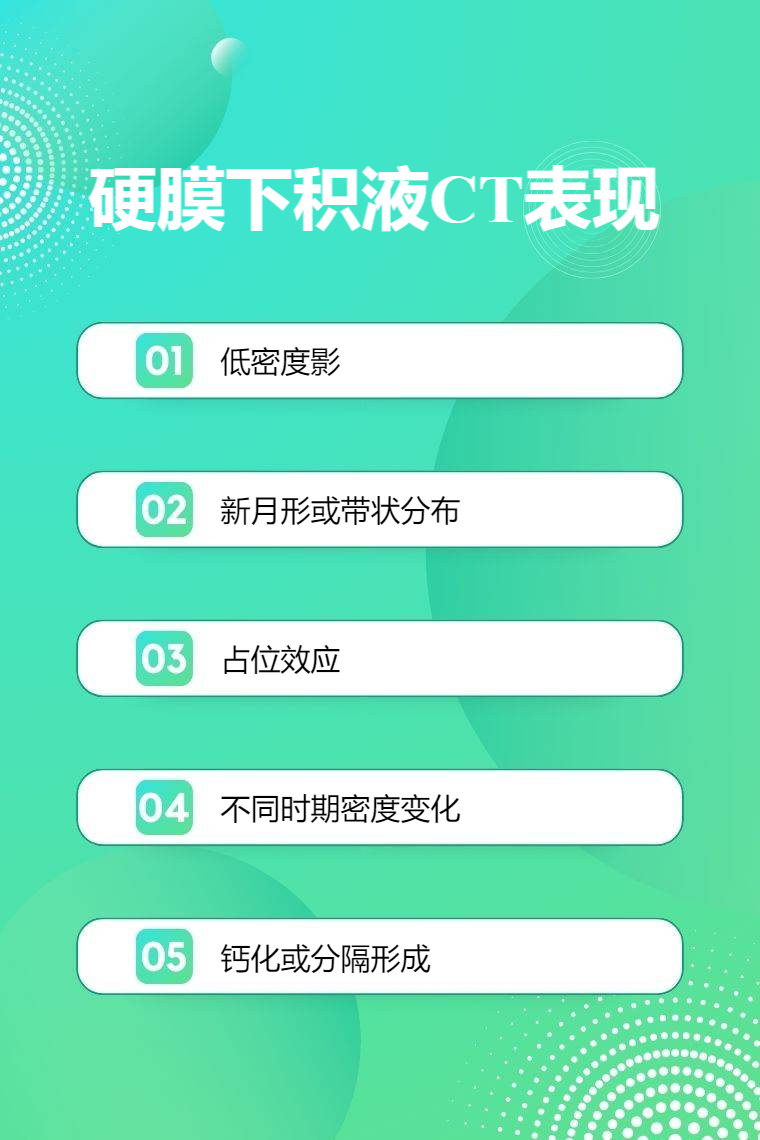

硬膜下积液的CT表现包括低密度影、新月形或带状分布、占位效应、不同时期密度变化、钙化或分隔形成等。

1. 低密度影:硬膜下积液在CT平扫中主要表现为均匀低密度影,CT值接近脑脊液约0-15HU,与周围脑组织分界清晰,偶见急性期因含少量血液成分而密度稍高。

2. 新月形或带状分布:积液沿颅骨内板下呈新月形或带状延伸,范围可覆盖单侧或双侧大脑半球表面,多不跨越颅缝,但在婴幼儿因颅缝未闭可出现跨颅缝扩展。

3. 占位效应:大量积液可导致中线结构向对侧移位,同侧脑室受压变形,严重时可继发脑疝,常见于慢性硬膜下积液进行性增多或合并出血时。

4. 不同时期密度变化:急性期3周多表现为均匀低密度,合并感染时可见混杂密度影。

5. 钙化或分隔形成:长期存在的硬膜下积液可能形成纤维分隔或囊壁钙化,CT表现为线状高密度影将积液分隔成多房结构,或见弧形钙化灶沿硬膜下腔分布。

患者若出现头痛、恶心或神经功能障碍等症状应及时复查影像学检查,避免头部撞击等可能加重积液的危险因素。日常需规律监测血压,控制癫痫发作风险,对于存在颅脑外伤史或神经系统基础疾病的高危人群,建议每3-6个月进行影像学随访。治疗方案需根据积液量、进展速度及临床症状个体化制定,必要时应配合医生进行穿刺引流或手术干预。