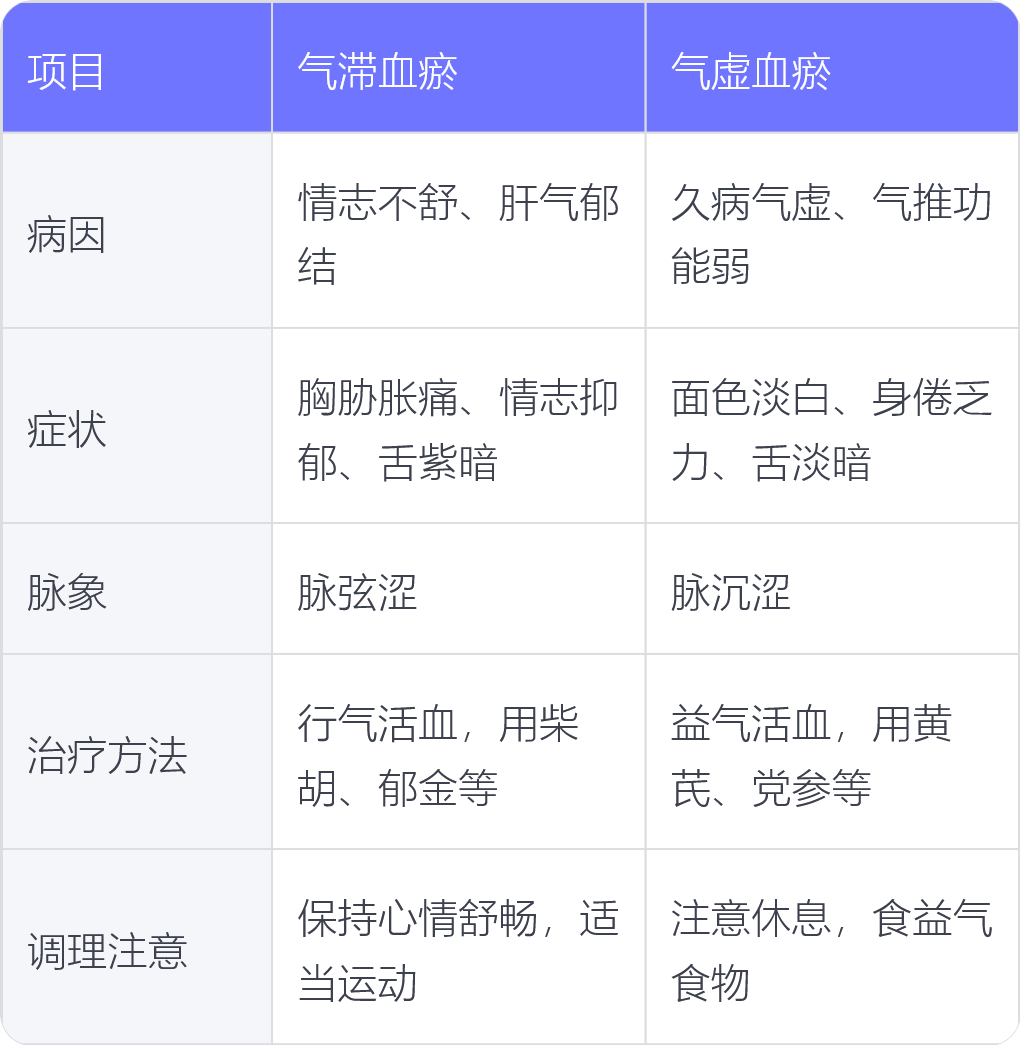

气滞血瘀和气虚血瘀是中医中常见的两种病理状态,它们在病因、症状、脉象、治疗方法、调理注意等方面存在一定的区别。

1.病因:

气滞血瘀:多因情志不舒、肝气郁结,导致气机阻滞,血行不畅而形成。

气虚血瘀:多因久病气虚、气的推动功能减弱,导致血行瘀滞而形成。

2.症状:

气滞血瘀:以胸胁胀满疼痛、情志抑郁或易怒、舌质紫暗或有瘀斑、脉弦涩等为主要表现。

气虚血瘀:以面色淡白或晦滞、身倦乏力、少气懒言、疼痛如刺、痛处固定不移、舌淡暗或有紫斑、脉沉涩等为主要表现。

3.脉象:

气滞血瘀:脉弦涩。

气虚血瘀:脉沉涩。

4.治疗方法:

气滞血瘀:以行气活血为主,常用药物如柴胡、郁金、川芎、桃仁、红花等。

气虚血瘀:以益气活血为主,常用药物如黄芪、党参、丹参、赤芍、当归等。

5.调理注意:

气滞血瘀:保持心情舒畅,避免情绪波动;适当进行运动,如散步、瑜伽等,以促进气血运行。

气虚血瘀:注意休息,避免劳累;可适当食用一些具有益气作用的食物,如山药、大枣、鸡肉等。

无论是气滞血瘀还是气虚血瘀,都需要在医生的指导下进行治疗和调理。同时,养成良好的生活习惯,对于改善病情也具有重要的意义。