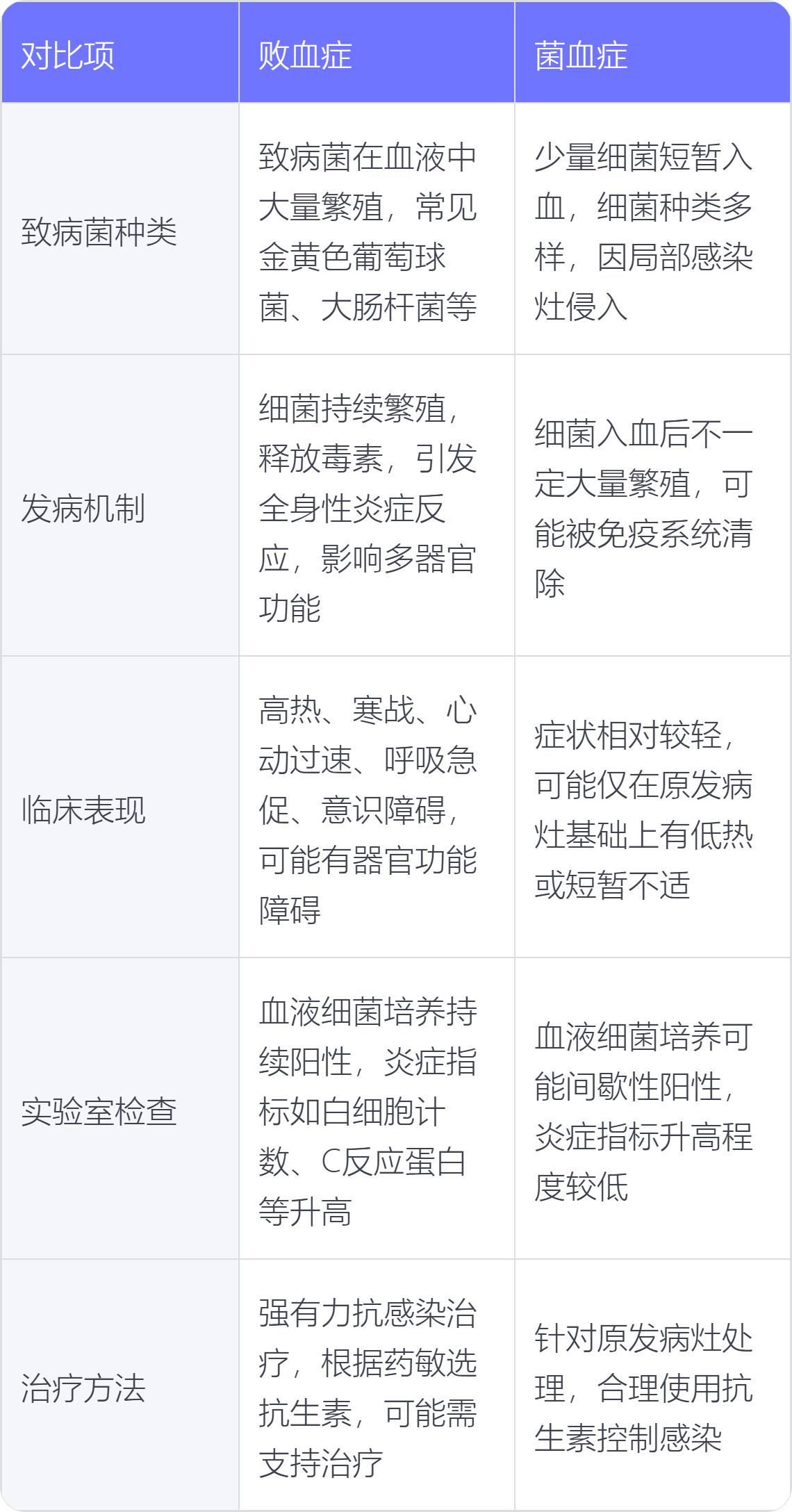

败血症和菌血症在致病菌种类、发病机制、临床表现、实验室检查、治疗方法等方面存在不同。

1. 致病菌种类:败血症致病菌在血液中大量繁殖并产生毒素,常见有金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等;菌血症是少量细菌短暂进入血液循环,细菌种类多样,可能因局部感染灶侵入血液。

2. 发病机制:败血症是细菌在血液中持续繁殖,释放毒素引发全身性炎症反应,影响多个器官功能;菌血症细菌进入血液后,不一定大量繁殖,可能被免疫系统清除,一般不会引起严重全身性反应。

3. 临床表现:败血症症状严重,有高热、寒战、心动过速、呼吸急促、意识障碍等全身性症状,还可能出现器官功能障碍;菌血症症状相对较轻,可能仅在原发病灶基础上有低热或短暂不适。

4. 实验室检查:败血症血液细菌培养常持续阳性,炎症指标如白细胞计数、C反应蛋白等明显升高;菌血症血液细菌培养可能间歇性阳性,炎症指标升高程度相对较低。

5. 治疗方法:败血症需强有力抗感染治疗,根据药敏选合适抗生素,还可能需支持治疗;菌血症一般针对原发病灶处理,合理使用抗生素控制感染。

日常生活中,要注意保持良好卫生习惯,减少感染风险。有局部感染时及时治疗,防止细菌入血。若出现发热、寒战等不适症状,应及时就医,按医生诊断和治疗方案积极配合,避免病情发展。