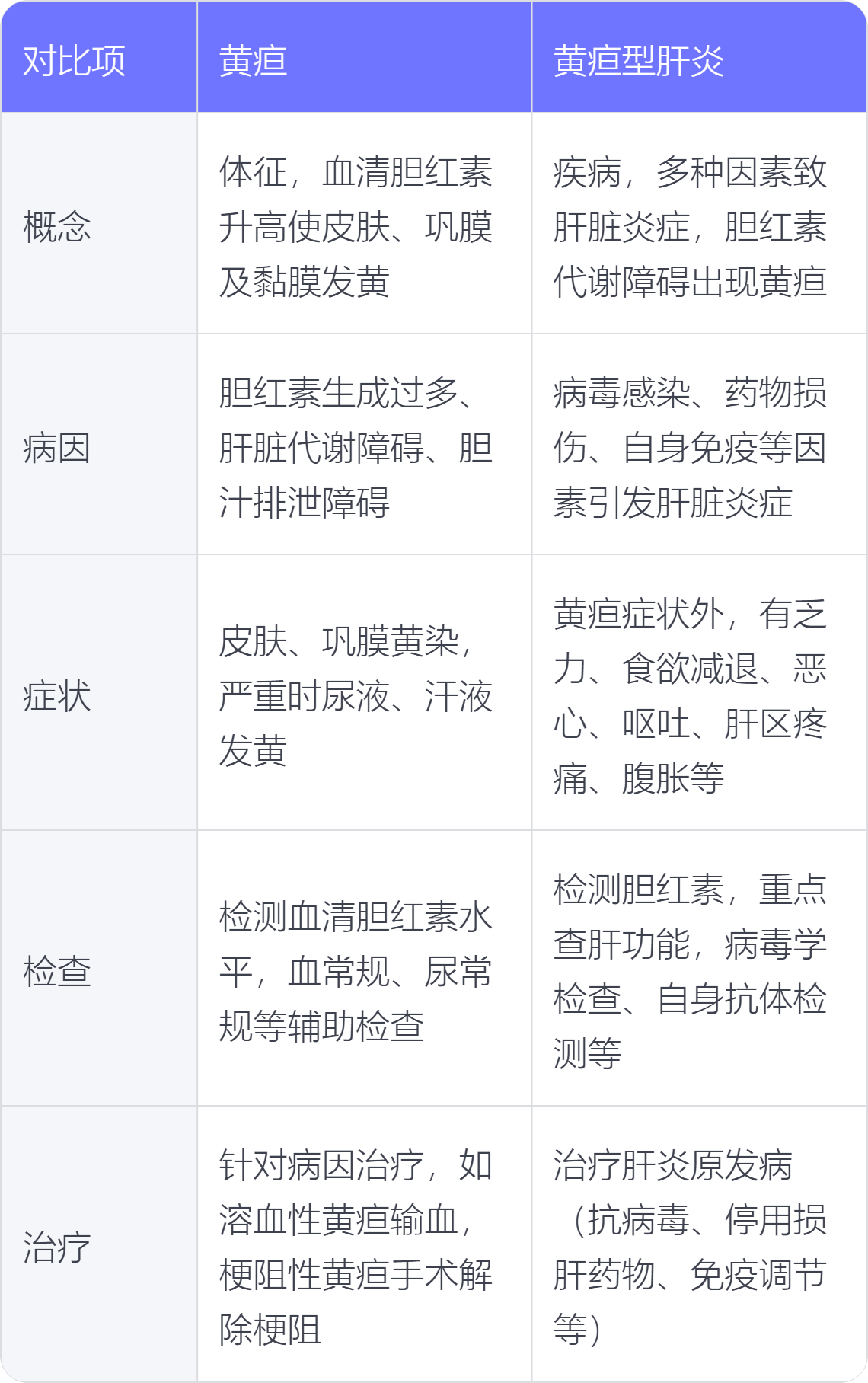

黄疸与黄疸型肝炎在概念、病因、症状、检查、治疗等方面存在不同。

1. 概念:黄疸是一种体征,是由于血清中胆红素升高致使皮肤、巩膜及黏膜发黄的症状和体征。黄疸型肝炎是一种疾病,是由多种致病因素侵害肝脏,使肝细胞受到破坏,肝脏的代谢和解毒功能降低,导致胆红素代谢障碍,从而出现黄疸为主要表现的肝炎。

2. 病因:黄疸病因多样,包括胆红素生成过多,如溶血性贫血;肝脏胆红素代谢障碍,如Gilbert综合征;胆汁排泄障碍,如胆管结石等。黄疸型肝炎主要由病毒感染如甲、乙、丙、丁、戊型肝炎病毒、药物损伤、自身免疫等因素引发肝脏炎症,进而导致黄疸出现。

3. 症状:黄疸主要表现为皮肤、巩膜黄染,严重时尿液、汗液等也可发黄。黄疸型肝炎除黄疸症状外,还有乏力、食欲减退、恶心、呕吐、肝区疼痛、腹胀等肝炎相关症状。

4. 检查:黄疸检查主要通过检测血清胆红素水平判断,还会进行血常规、尿常规等辅助检查。黄疸型肝炎除检测胆红素外,重点检查肝功能,查看转氨酶、白蛋白等指标,还需进行病毒学检查、自身抗体检测等明确病因。

5. 治疗:黄疸治疗针对病因,如溶血性黄疸可能需输血、治疗基础疾病;梗阻性黄疸可能需手术解除梗阻。黄疸型肝炎治疗以治疗肝炎原发病为主,如抗病毒、停用损肝药物、免疫调节等,同时对症退黄治疗。

日常生活中,若出现黄疸症状应及时就医检查,明确病因。确诊黄疸型肝炎患者需遵循医生治疗方案,按时服药、定期复查。保持良好生活习惯,避免熬夜、饮酒,合理饮食,促进肝脏恢复 。