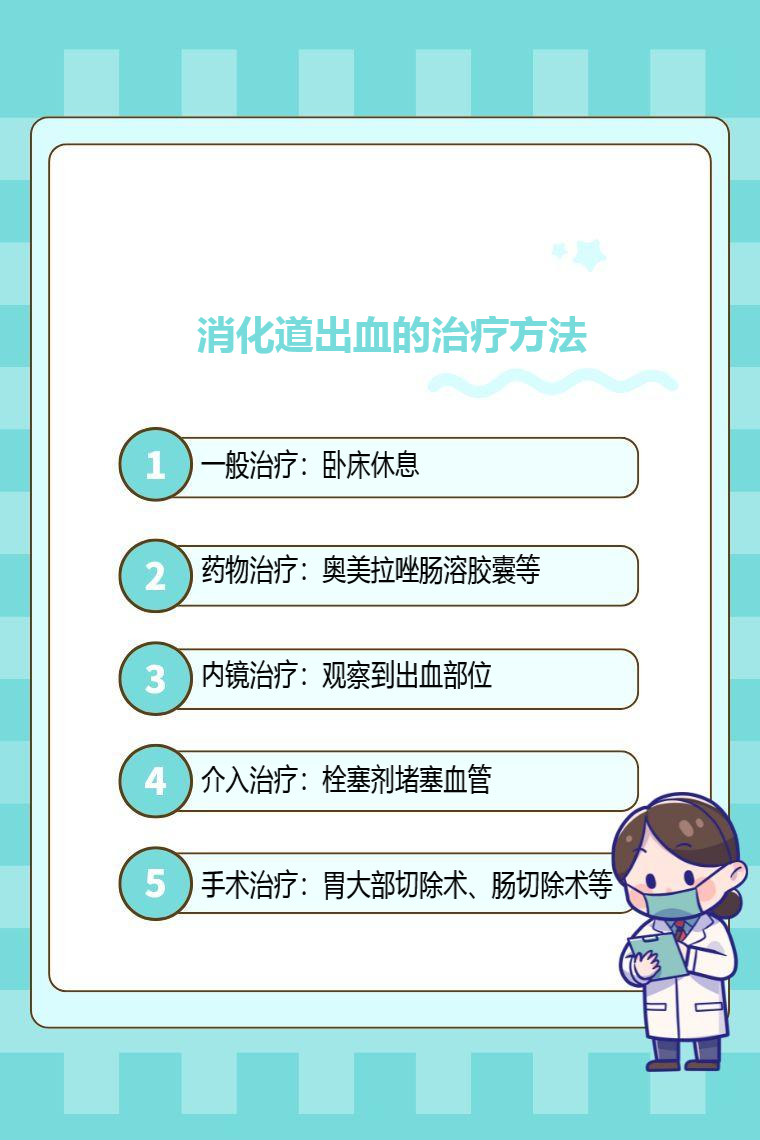

消化道出血的治疗方法主要有一般治疗、药物治疗、内镜治疗、介入治疗、手术治疗等。

1. 一般治疗:消化道出血时,一般治疗十分关键。患者需绝对卧床休息,保持呼吸道通畅,避免呕血时误吸导致窒息。同时密切监测生命体征,包括血压、心率、呼吸等,还要观察呕血与黑便的情况。禁食禁水,待出血停止后,根据病情逐渐恢复饮食。通过这些措施,能让患者身体处于稳定状态,为后续治疗创造良好条件,防止因基础状况不稳定而加重病情。

2. 药物治疗:针对消化道出血,常用药物有奥美拉唑肠溶胶囊、生长抑素注射剂、凝血酶冻干粉。奥美拉唑肠溶胶囊能抑制胃酸分泌,减少胃酸对消化道黏膜的刺激,从而利于止血,遵医嘱服用可有效控制因胃酸过多引发的出血。生长抑素注射剂可减少内脏血流量,降低门静脉压力,进而减少消化道的出血,需严格按照医嘱进行注射。凝血酶冻干粉能直接作用于出血部位,促进血液凝固,达到止血目的,务必遵医嘱使用。

3. 内镜治疗:内镜治疗对于消化道出血效果显著。通过内镜可以直接观察到出血部位,明确出血原因。对于一些可见的出血病灶,可采用电凝、激光、注射药物等方法进行止血。比如电凝止血,是利用高频电流产生的热量使出血部位的组织凝固,从而封闭血管达到止血效果。这种方法能精准定位出血点并及时处理,避免出血进一步加重,对消化道出血的治疗具有重要意义。

4. 介入治疗:介入治疗是在影像设备的引导下,将导管插入出血的血管,通过栓塞剂堵塞血管来达到止血目的。对于一些难以通过内镜或药物控制的消化道出血,介入治疗能发挥独特作用。可以准确找到出血的责任血管,进行针对性处理,减少对周围正常组织的损伤,有效控制消化道出血,提高患者的救治成功率。

5. 手术治疗:当其他治疗方法都无法有效控制消化道出血时,手术治疗是最后的手段。手术方式根据出血部位和病因不同而有所差异,如胃大部切除术、肠切除术等。通过手术直接切除出血病灶或修复受损血管,从根本上解决出血问题。但手术风险相对较大,需要综合评估患者的身体状况等因素后谨慎选择。

消化道出血患者在治疗后,日常生活中要注意规律饮食,避免食用辛辣、粗糙、刺激性食物,以免再次损伤消化道黏膜。戒烟戒酒,保持良好的作息和心态。同时,务必严格遵医嘱定期复查,按时服药,以便及时发现问题并进行处理,防止病情复发。