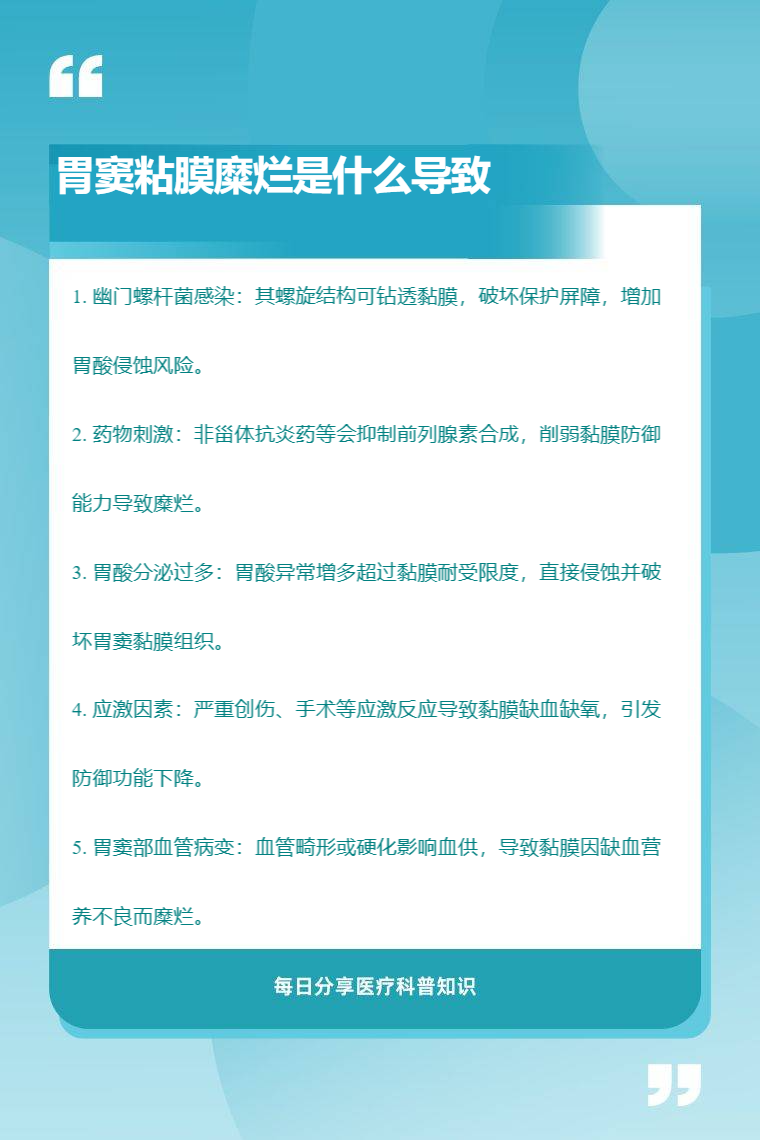

胃窦粘膜糜烂通常由幽门螺杆菌感染、药物刺激、胃酸分泌过多、应激因素、胃窦部血管病变等导致。

1. 幽门螺杆菌感染:幽门螺杆菌凭借螺旋形结构容易钻透胃窦部黏膜,损伤胃窦黏膜的保护屏障,使得胃酸更容易侵袭胃窦黏膜,进而引发胃窦黏膜糜烂。长期感染还可能增加胃溃疡、胃癌等疾病风险。

2. 药物刺激:一些药物如非甾体抗炎药,会抑制胃黏膜前列腺素的合成,削弱胃黏膜的保护作用,导致胃窦黏膜的防御能力下降,在胃酸作用下出现糜烂。部分抗生素等药物也可能对胃窦黏膜产生刺激。

3. 胃酸分泌过多:当胃内胃酸分泌异常增多,超过胃窦黏膜的正常耐受能力,胃酸就会对胃窦黏膜产生侵蚀,破坏黏膜组织,引起黏膜糜烂。常见于十二指肠溃疡、胃泌素瘤等疾病。

4. 应激因素:严重创伤、大手术、大面积烧伤、败血症等严重应激状态下,机体处于应激反应,会导致胃黏膜血管收缩,胃窦黏膜缺血、缺氧,黏液分泌减少,从而引发胃窦黏膜糜烂。

5. 胃窦部血管病变:胃窦部的血管如果出现病变,如血管畸形、血管硬化等,会影响胃窦黏膜的血液供应,导致黏膜组织因缺血、营养缺乏而发生糜烂。

出现胃窦粘膜糜烂后,要注意调整生活方式,保持规律作息,避免熬夜,饮食上避免食用辛辣、刺激性食物,戒烟戒酒。同时,需严格按照医生的治疗方案进行治疗,按时服药,定期复查胃镜,以便及时了解病情变化并调整治疗方案。