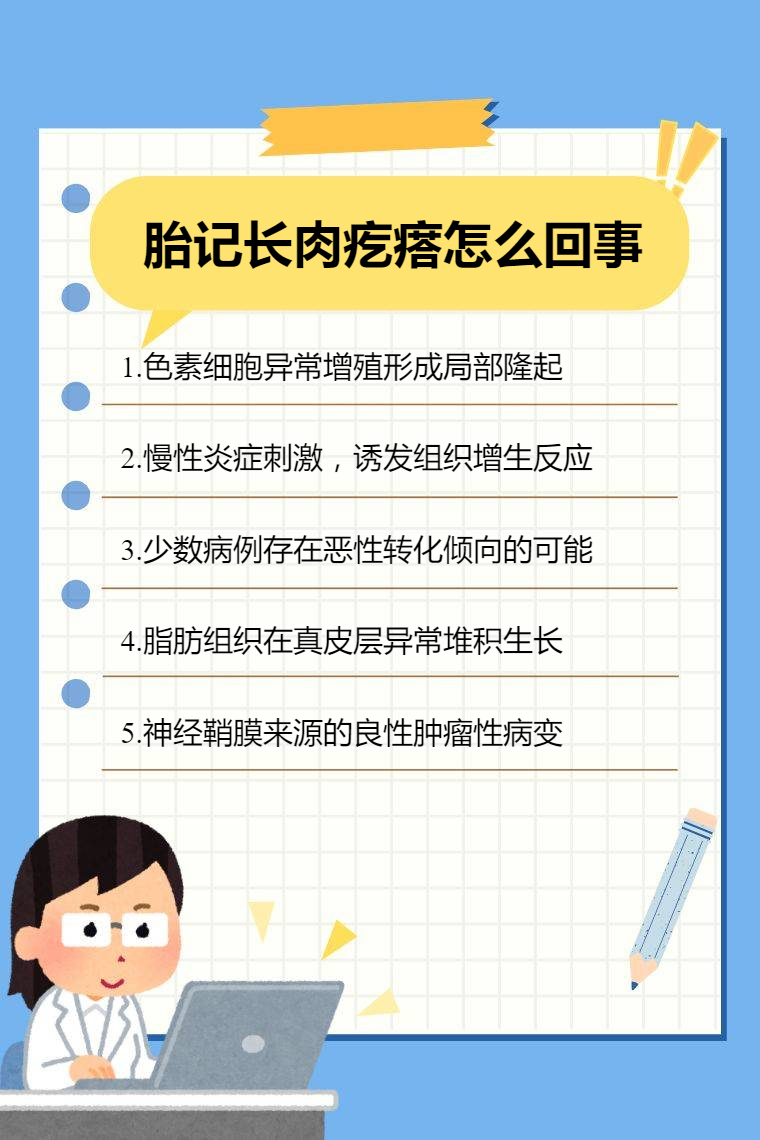

胎记长肉疙瘩可能是胎记自身增生、皮肤炎症刺激、恶变倾向、脂肪瘤、神经鞘瘤等。

1. 胎记自身增生:胎记在生长发育过程中,局部细胞可能出现异常增生,进而形成肉疙瘩。比如一些色素性胎记,随着年龄增长,局部细胞活跃度改变,可能导致组织增生隆起,形成肉眼可见的肉疙瘩。

2. 皮肤炎症刺激:皮肤受到外界刺激引发炎症,长期炎症作用于胎记部位,会促使胎记处细胞发生变化,导致肉疙瘩的出现。像局部皮肤受到摩擦、搔抓或者接触刺激性物质后,引发炎症,炎症因子刺激胎记细胞,使其异常增殖形成肉疙瘩。

3. 恶变倾向:虽然较为少见,但胎记有恶变的可能,恶变时细胞形态和生长方式改变,可表现为肉疙瘩。当胎记出现颜色突然加深、面积增大、表面破溃、瘙痒疼痛等情况,且形成肉疙瘩时,要警惕恶变风险。

4. 脂肪瘤:在胎记部位,脂肪组织异常堆积形成脂肪瘤,外观上看就像肉疙瘩。脂肪瘤通常质地柔软,边界清晰,一般生长缓慢,多为良性病变。

5. 神经鞘瘤:神经鞘膜细胞发生肿瘤样改变,在胎记部位出现神经鞘瘤,表现为肉疙瘩。神经鞘瘤相对罕见,可能伴有局部疼痛、感觉异常等症状。

发现胎记长肉疙瘩后,应及时就医进行详细检查,明确病因。日常要注意避免对肉疙瘩部位进行搔抓、摩擦等刺激行为,防止局部破损引发感染。同时,要密切观察肉疙瘩的变化,如大小、颜色、形状等,若出现异常改变,需尽快复诊。