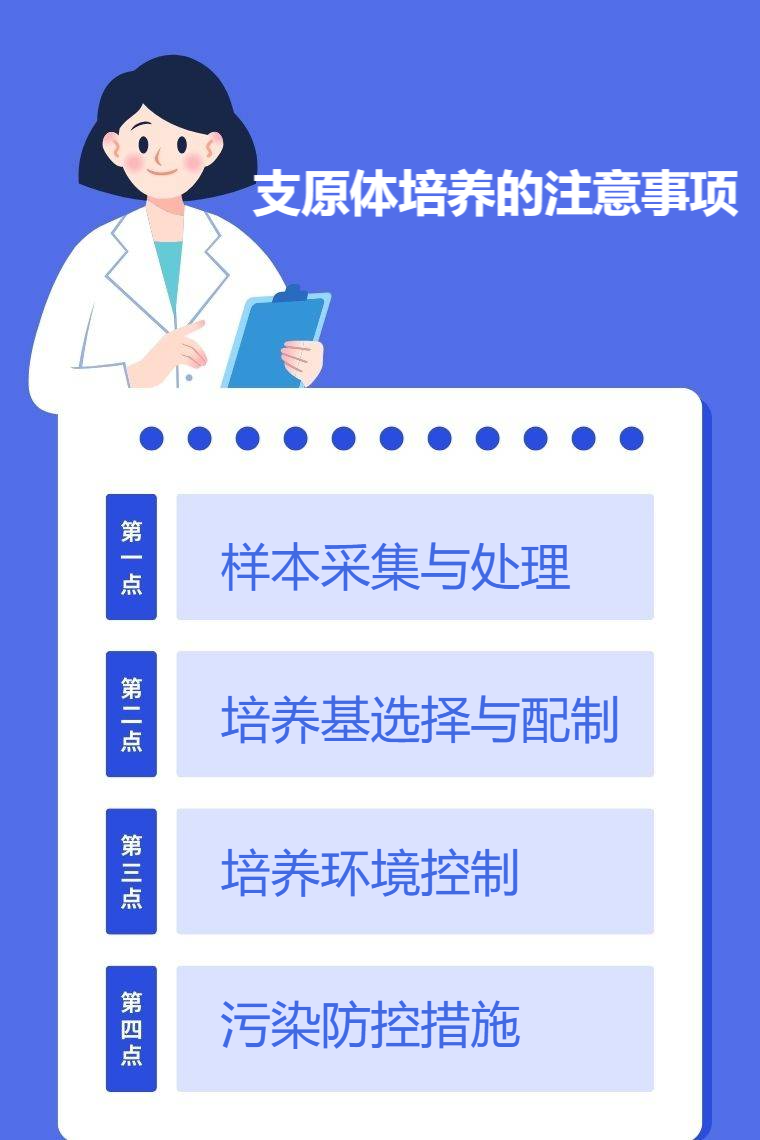

支原体培养的关键注意事项包括样本采集与处理、培养基选择与配制、培养环境控制、污染防控措施等。

1. 样本采集与处理:需严格执行无菌操作,选择感染部位分泌物或组织标本,使用专用转运培养基并在2小时内送检,避免冷冻或高温暴露造成病原体死亡。呼吸道样本应避开正常菌群富集区域,泌尿生殖道样本需区分静置尿与拭子取材的适用范围。

2. 培养基选择与配制:推荐使用SP4培养基或改良的PPLO培养基,需添加20%灭活胎牛血清、10%酵母浸膏及0.002%酚红指示剂。每批次培养基应做促生长试验验证,pH值严格控制在7.6-7.8之间,分装时保留适当气相空间。

3. 培养环境控制:采用三气培养箱维持5%二氧化碳浓度,温度恒定在35-37℃,相对湿度>80%。平板培养需双层密封防止脱水,液体培养基每周盲传三代,持续观察4周以上。定期校准培养箱气体浓度探头,避免频繁开闭培养箱导致环境波动。

4. 污染防控措施:操作全程在生物安全柜中进行,对青霉素耐药株可添加2-4μg/ml环丙沙星。每周用支原体PCR检测试剂盒监测细胞污染,发现污染立即隔离处理。培养基高压灭菌后需检测支原体灭活效果,建议使用0.1μm孔径滤膜二次除菌。

临床实践中应根据不同菌种调整培养方案,如肺炎支原体需要延长培养周期至21天,生殖支原体需额外添加精氨酸。实验室应建立标准操作流程并定期进行人员培训,培养结果需结合血清学检测综合判断。对于免疫功能低下患者,即使培养阴性也不能完全排除感染可能,建议多次采样或采用分子生物学方法辅助诊断。医疗废物处理须符合生物安全二级标准,所有接触样本的耗材应高压灭菌后按医疗垃圾处置。