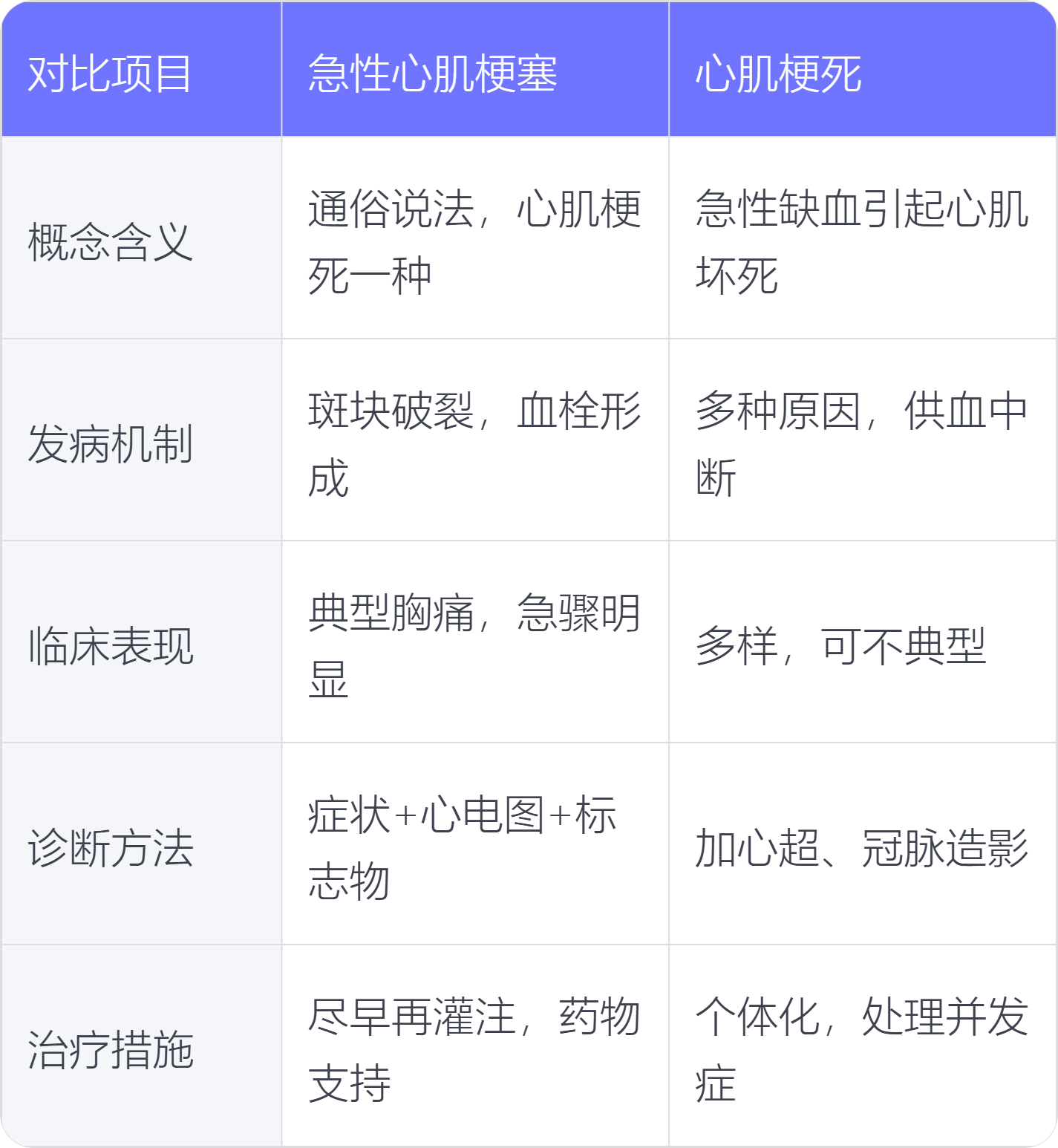

急性心肌梗塞和心肌梗死在概念含义、发病机制、临床表现、诊断方法、治疗措施等方面存在不同。

1. 概念含义:急性心肌梗塞是心肌梗死的一种通俗说法,心肌梗死是指急性、持续性缺血、缺氧冠状动脉功能不全所引起的心肌坏死,更具医学专业性表述。

2. 发病机制:急性心肌梗塞主要是冠状动脉粥样硬化斑块破裂,继发血栓形成,导致冠状动脉急性闭塞,心肌严重而持久地缺血达数小时以上,从而发生心肌坏死。心肌梗死发病机制除了上述常见原因外,还可能因冠状动脉痉挛、冠状动脉栓塞等导致心肌供血急剧减少或中断引发。

3. 临床表现:急性心肌梗塞症状往往较为典型且急骤,如突发剧烈而持久的胸骨后疼痛,可放射至心前区和肩背部,伴有濒死感、大汗淋漓等。心肌梗死临床表现相对多样,部分患者症状不典型,可能仅表现为胸闷、心悸,甚至无痛性心肌梗死,多见于糖尿病患者等。

4. 诊断方法:急性心肌梗塞诊断多依靠典型症状结合心电图动态演变及心肌损伤标志物升高,如肌钙蛋白、肌酸激酶同工酶等。心肌梗死诊断除上述方法外,还可能借助心脏超声、冠状动脉造影等进一步明确梗死部位、范围及血管病变情况。

5. 治疗措施:急性心肌梗塞强调尽早再灌注治疗,如溶栓、急诊冠状动脉介入治疗等,同时给予抗血小板、抗凝、调脂等药物。心肌梗死治疗在上述基础上,还需根据患者具体情况制定个体化方案,如存在心力衰竭等并发症需进行相应处理。

日常中,要保持健康的生活方式,合理饮食、适度运动、戒烟限酒,控制好血压、血糖、血脂等心血管危险因素。定期体检,关注心脏健康。若出现疑似症状,务必及时就医,积极配合医生检查与治疗,遵循医嘱按时服药、复诊 。