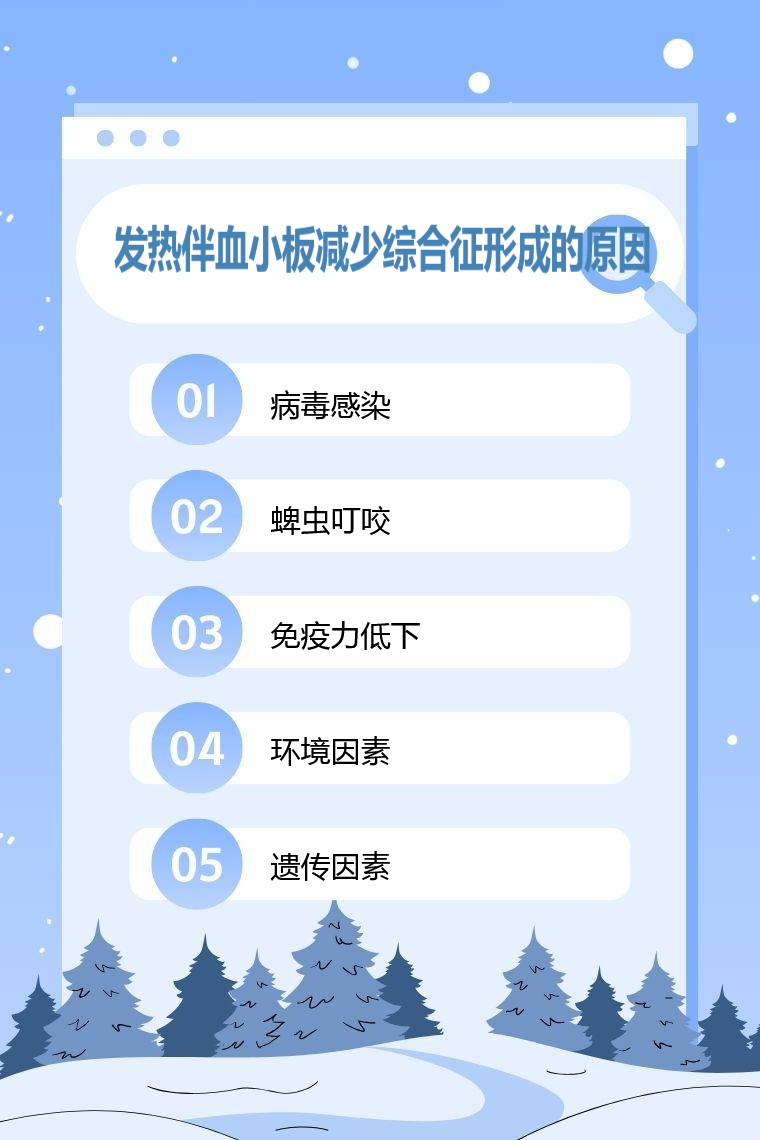

发热伴血小板减少综合征形成的原因主要有病毒感染、蜱虫叮咬、免疫力低下、环境因素、遗传因素等。

1. 病毒感染:发热伴血小板减少综合征主要由新型布尼亚病毒引起,该病毒可通过蜱虫等媒介传播进入人体,在体内大量繁殖,侵袭人体免疫系统、血液系统等,导致发热、血小板减少等一系列症状出现。

2. 蜱虫叮咬:蜱虫是病毒的重要传播媒介,蜱虫吸食携带病毒动物的血液后成为病毒宿主,当再次叮咬人类时,就会将病毒注入人体,从而引发疾病,这也是该疾病在蜱虫活跃地区高发的重要原因。

3. 免疫力低下:当人体免疫力低下时,无法有效抵御新型布尼亚病毒的入侵,更容易感染发病。比如老年人、儿童以及本身患有慢性疾病导致免疫力受损的人群,感染风险相对较高。

4. 环境因素:生活在山区、丘陵等蜱虫易滋生的地区,接触蜱虫的机会增多,感染病毒的几率也相应增加。从事户外活动、农林劳作的人群,因长时间暴露在蜱虫生存环境中,也更容易被蜱虫叮咬感染。

5. 遗传因素:虽然遗传因素在发热伴血小板减少综合征发病中所占比例较小,但部分人群可能由于遗传基因的特殊性,对病毒的易感性或免疫反应存在差异,导致更容易感染或病情更严重。

日常生活中,应尽量避免在蜱虫活跃的草丛、树林等区域长时间停留,做好个人防护,如穿长袖长裤并扎紧袖口裤脚。若前往高风险地区,返回后要仔细检查身体有无蜱虫附着。一旦出现发热等不适症状,需及时就医并告知医生相关暴露史,以便尽早诊断和治疗。