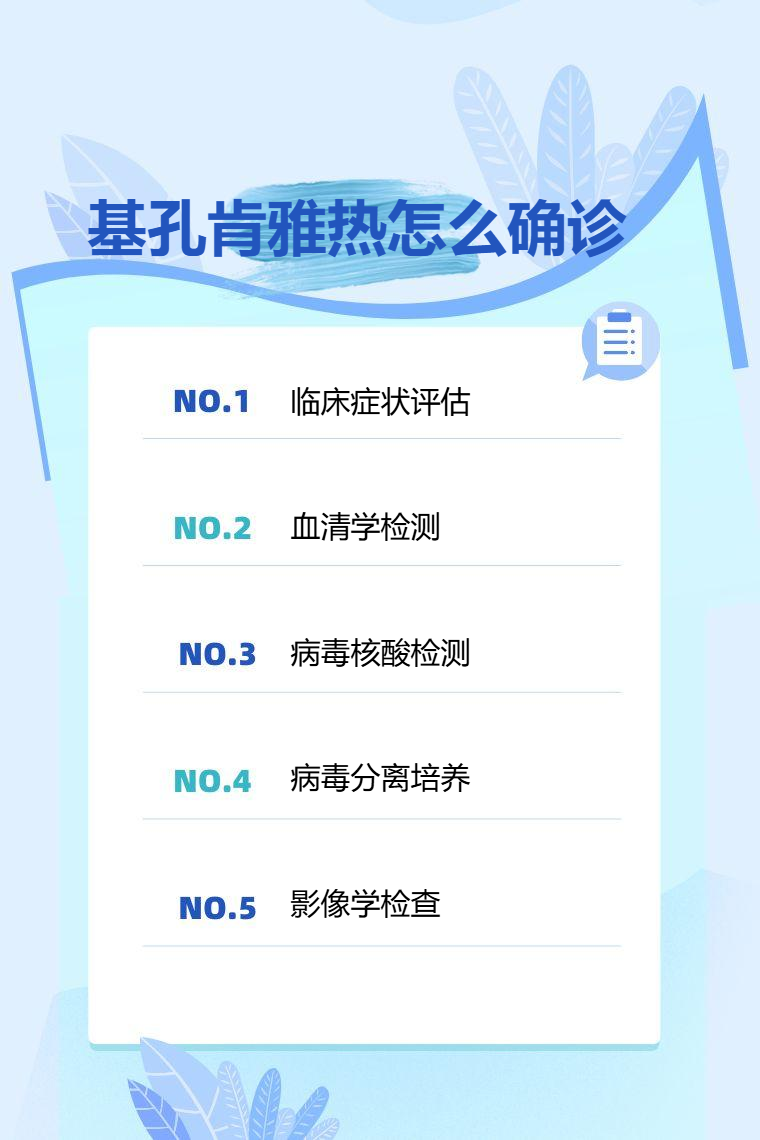

基孔肯雅热的确诊方式有临床症状评估、血清学检测、病毒核酸检测、病毒分离培养、影像学检查等。

1. 临床症状评估:基孔肯雅热感染后,患者通常会急性起病,出现高热,体温可达39℃及以上,同时伴有剧烈的关节疼痛,多累及四肢小关节,如手腕、手指、脚踝、脚趾等关节,疼痛较为难忍。还会出现皮疹,多为斑丘疹,可分布于躯干、四肢等部位,部分患者伴有瘙痒。可有头痛、肌肉疼痛、结膜充血、恶心、呕吐等症状。医生通过详细询问症状及发病过程进行初步判断。

2. 血清学检测:常用的有酶联免疫吸附试验ELISA检测特异性IgM和IgG抗体。发病后5-7天,血液中可检测到特异性IgM抗体,阳性提示近期感染;IgG抗体出现较晚,若恢复期血清IgG抗体滴度较急性期呈4倍及以上升高,也有助于诊断。

3. 病毒核酸检测:采用逆转录聚合酶链反应RT-PCR技术检测患者血液、尿液等标本中的病毒核酸。发病早期,病毒在体内大量复制,核酸检测阳性率较高,可快速准确诊断。

4. 病毒分离培养:采集患者急性期血液等标本,接种于敏感细胞系或实验动物,进行病毒分离培养。若培养出基孔肯雅病毒,可确诊,但该方法操作复杂、耗时较长,一般用于科研及特殊情况。

5. 影像学检查:对于部分关节症状严重或怀疑有并发症的患者,可进行X线、CT、MRI等检查,了解关节及其他组织的病变情况,辅助诊断及评估病情。

基孔肯雅热确诊后,患者应注意休息,避免劳累,保证充足睡眠以利于身体恢复。发热时可采取物理降温或按医嘱使用退热药物。关节疼痛明显时,避免剧烈活动,防止加重损伤。饮食上,多摄入富含营养、易消化的食物,增强机体抵抗力。同时,严格按照医生的治疗方案用药,定期复查,以便及时调整治疗策略。