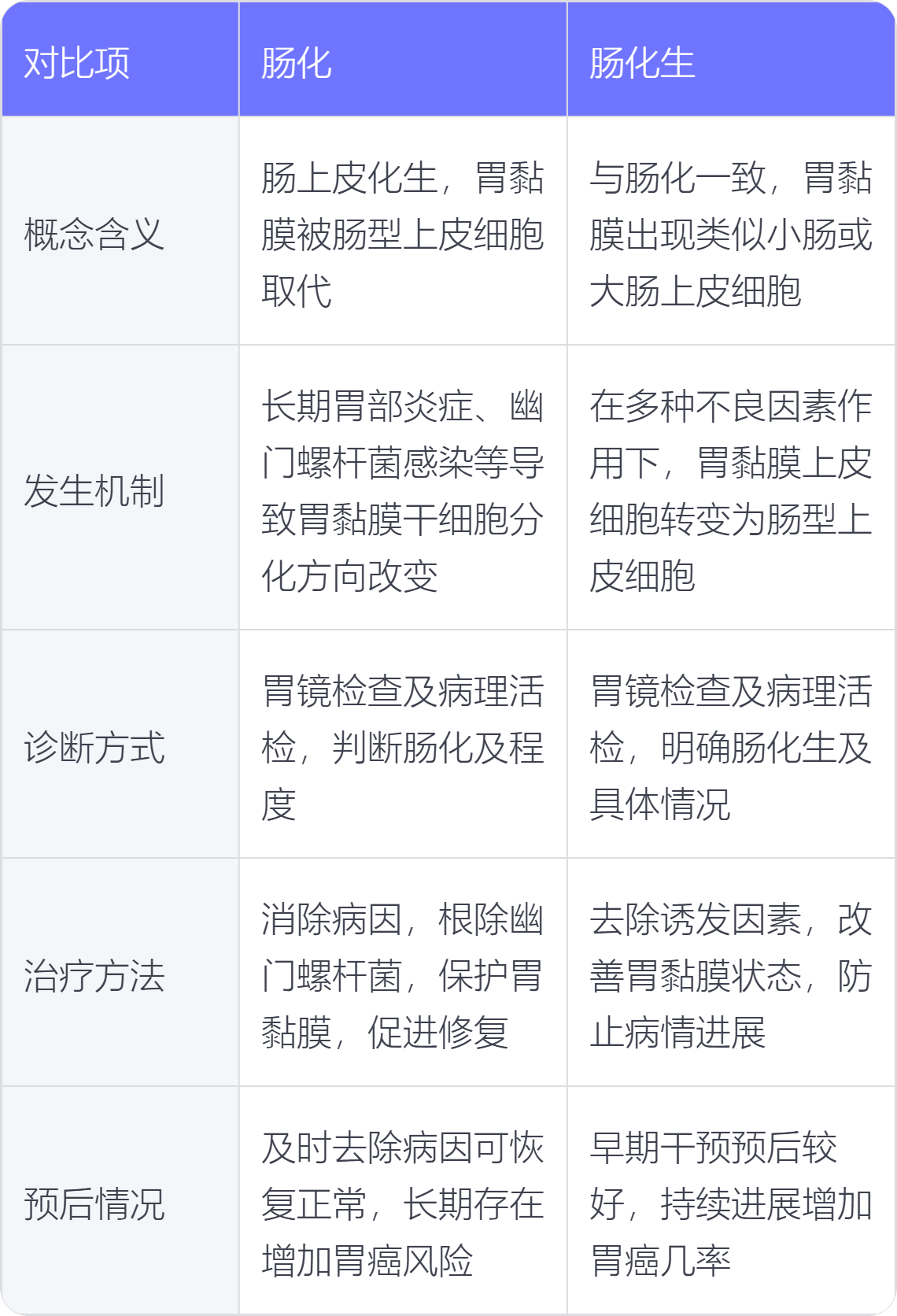

肠化和肠化生在概念含义、发生机制、诊断方式、治疗方法、预后情况等方面存在不同。

1. 概念含义:肠化是指肠上皮化生,是指胃黏膜上皮细胞被肠型上皮细胞所取代的现象;肠化生本质与肠化一致,只是名称表述略有差异,都是胃黏膜出现类似小肠或大肠黏膜的上皮细胞。

2. 发生机制:肠化主要是由于长期的胃部炎症刺激、幽门螺杆菌感染等,导致胃黏膜干细胞分化方向改变,逐渐出现肠型上皮细胞;肠化生发生机制与之相同,在多种不良因素作用下,胃黏膜正常上皮细胞逐渐转变为肠型上皮细胞。

3. 诊断方式:肠化诊断主要依靠胃镜检查及病理活检,通过胃镜观察胃黏膜形态,取病变组织进行病理切片,判断是否存在肠化及程度;肠化生诊断方法与之相同,也是借助胃镜和病理检查来明确是否出现肠化生及具体情况。

4. 治疗方法:针对肠化,治疗主要是消除病因,如根除幽门螺杆菌、停用损伤胃黏膜药物等,同时给予保护胃黏膜、促进胃黏膜修复药物;肠化生治疗方案与肠化类似,重点在于去除诱发因素,改善胃黏膜状态,防止病情进展。

5. 预后情况:肠化如果能及时去除病因,部分患者胃黏膜可恢复正常,但长期存在可能增加胃癌发生风险;肠化生预后与肠化相似,早期干预预后较好,若病情持续进展,发生胃癌的几率也会上升。

日常要保持健康的生活方式,规律饮食,避免食用刺激性食物,定期复查胃镜,以便及时发现问题并遵医嘱治疗。