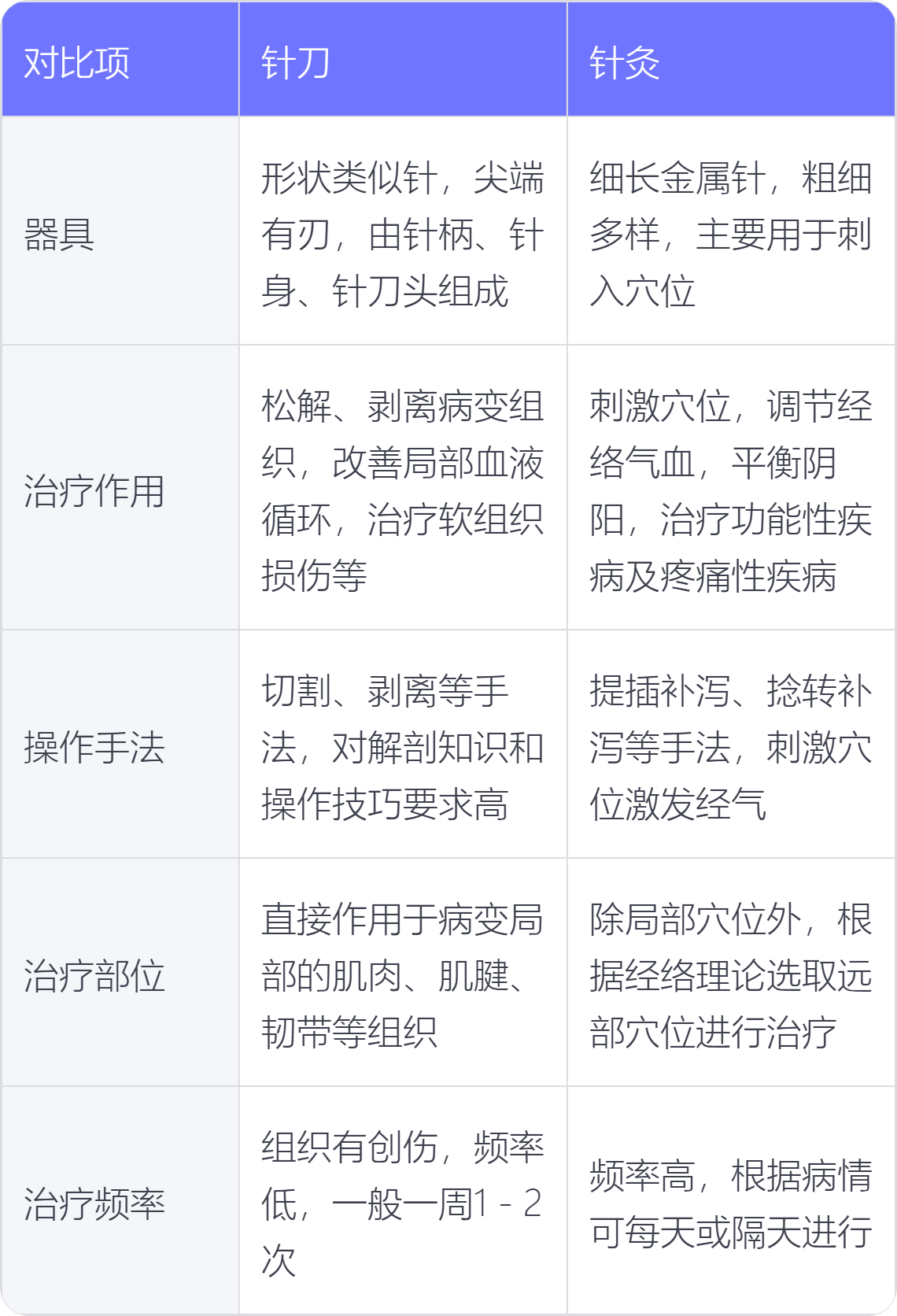

针刀和针灸在器具、治疗作用、操作手法、治疗部位、治疗频率等方面存在区别。

1. 器具:针刀形状类似针但尖端有刃,一般由针柄、针身、针刀头三部分组成,能切割、剥离组织;针灸针则是细长的金属针,粗细多样,主要用于刺入穴位。

2. 治疗作用:针刀侧重于对粘连、瘢痕等病变组织进行松解、剥离,改善局部血液循环,常用于治疗软组织损伤、骨质增生等器质性病变;针灸主要通过刺激穴位,调节人体经络气血的运行,平衡阴阳,多应用于功能性疾病及一些疼痛性疾病。

3. 操作手法:针刀操作时需准确刺入病变部位,运用切割、剥离等手法,对施术者解剖知识和操作技巧要求较高;针灸操作主要是提插补泻、捻转补泻等手法,通过不同手法刺激穴位激发经气。

4. 治疗部位:针刀多直接作用于病变局部的肌肉、肌腱、韧带等组织;针灸除局部穴位外,还会根据经络理论选取远部穴位进行治疗。

5. 治疗频率:针刀治疗因对组织有一定创伤,频率相对较低,一般一周1 - 2次;针灸治疗频率相对较高,根据病情可每天或隔天进行。

在接受针刀或针灸治疗后,要注意保持治疗部位清洁干燥,避免沾水以防感染。治疗后短时间内避免剧烈运动和过度劳累,让身体有足够时间恢复。同时,应遵循医生的建议,按时进行后续治疗,以确保治疗效果。